・

・

リアル世界ではメーカーのカタログ落ちして久しく、絶版車となっていますが、模型の世界では未だ健在でアオシマ模型からバリエーションも含めて数種のドリーム50がリリースされています。

12年前にHRC仕様のドリーム50を作りましたが、如何せん当時のスキル故まだまだ手の及ばない部分が多くありました。

そのHRC仕様は人手に渡ってしまったので、今回は市販されたモデルを作ろうと思います。

小さいながらも何処となく凄みと言うかレーシーさ満点なモデルを、乱視の度が進み視力の衰えた目でどう料理出来るか・・・。

HRC仕様を作っていて一番残念に思っていたのはリムがH型アルミリムになっていない事、モールドは内側が平らのままで、腕の無い小生ではスポークだけ金属に張り替えただけでした。

今回はその無念を晴らすべくHリムをスクラッチしようと試みています。

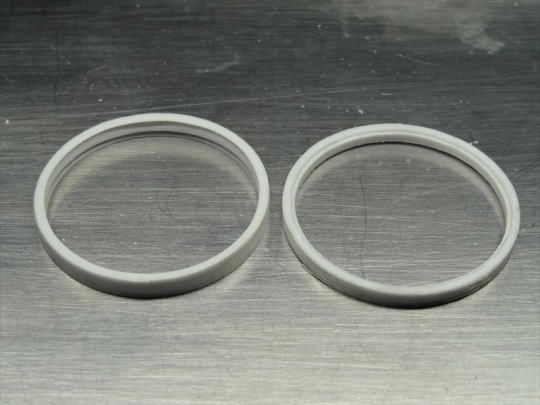

2mmと0.5mmのプラ板で合板を作るため切り出しているところです。

外径は同一で内径に差を付け、3種類の幅を持ったリングです。

2mm厚を中心に幅の狭い0.5mmを両側に貼り、中央部分の角を削って丸い山状にしてから外側に0.5mm板を貼り付けています(左)

両外側を貼り付けて固まったところで、削り込んで形を作って行きます。

リム内側の削り込みが終わり、形になったところで外周に0.3mmプラ板を5mm幅に切り出し貼り付けて削りリブを再現しています。

リブ作りは繊細な工作で、削り過ぎても残し過ぎてもいけないので神経を使う作業です。

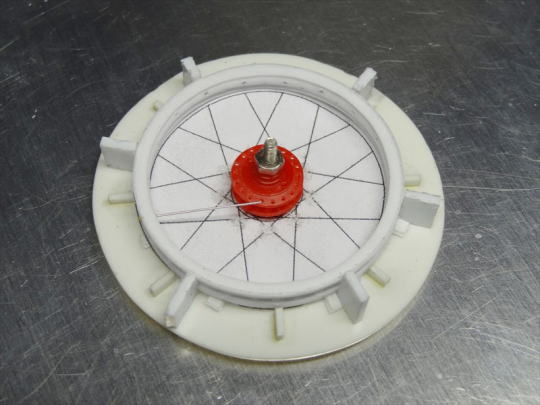

リムとして形になった事で次の作業はニップルの穴開けです。

治具にパターンを敷いて正確にマーキング、0.4mmドリルから徐々に太くして最終0.8mmまで拡大しています。

ニップルの太さを0.6mmとしてスポークは0.3mm、少し大き目な穴を開けた訳は塗料が乗る分穴が小さくなる事を予測しての事です。

リムを塗装し始めたので少し横道に外れてエンジンに手を掛けています。

仕上がりに絶大な差が出てしまうシリンダーの削り込み、50ccとは言え空冷フィンは特徴的で重要なアイポイント。

最も目立つ部分なのでフィンは薄く深く削りこむ事で丸味の有るボッテリ感を無くそうとしています。

削る目安を分かりやすくするためにメッキを剥がす前に工作しています。

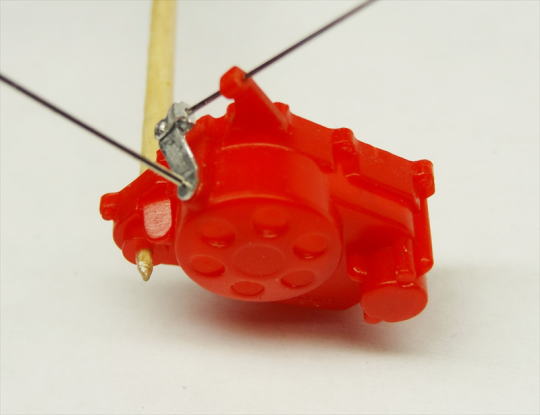

シリンダーの後ろ側に有るテンショナー調整用の蓋が付く部分、モールドでは型抜きの関係でこの様に菱形になっていないので削って形を出し、フィンも削って再現しています。

クラッチのレリーズレバーを立体化するためにアルミ板でジョイントを含めて作っています。

HRC仕様の時はケーブル止めもアルミ板で作りましたが今回はそのまま。

ホイールが完成間近なのでディスクブレーキのローターを薄くしています。

そのままでは1mmの厚みが有るので、ここでは0.5mmまで薄くしています。

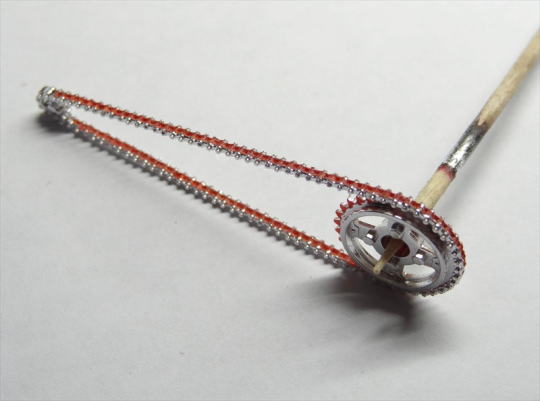

エッチングチェーンを奢ろうにもサイズが小さいので合う物が有りません。

なので削りこんで立体感を出しています。

0.5mm幅の刃先の自作刃でローラーの丸みを出しながらの掘り込みです。

掘り込みは見える部分だけで、裏側はしていません。

0.3mm位のドリルでローラーの間に穴を開け、抜けている状態も作れますが、敢えて必要無しとしています。

スポークには0.3mmのステン・バネ線、ニップルには0.6mm程の極細被覆線を使い、後はエアバルブを作って取り付けるだけとなっています。

因みにこれはスポークを切り落としたキット部品のリムの状態。

貼り合わせた内部に空洞が有るため、削り込んで表情を付ける事は難しいでしょう。

前回っと言っても10年も前ですが、HRC仕様を作った時のフェンダー部品はステー部分が不良品でステーをアルミパイプで作り直しました。

今回はそうでは無いので今一度ステーを作り直そうと思いましたが、形状を調べてみるとステーはUの字型のプレス部品でフェンダーの内側に取り付く事が分かりました。

キット部品のステーとフェンダーが面一につながっているので???と思い、また、ステーをフェンダーに止める鋲だけがフェンダーにモールドされているので気が付きました

ステーのモールドを弄るためには、そのままでは肉厚が足りなく、実際に存在する裏側のモールドを再現して肉厚を確保、その上で削り込みに入りました。

ステーを改修すると同時にセンターのブラケット部分とフェンダー取り付き部分もモールドにメリハリを付けました。

また、フェンダーの外周に渡るリブの様な部分は、モールドが途切れ途切れだたり、全く無くなっていたりしたので全周を彫りこんで淵の丸みを出しています。

最後に薄さを表現するために裏側から慎重に削り込みを行っています。

簡単な筈のフェンダー作りも結構手が掛かってしまいました。

前後のブレーキキャリパーの裏側が無いのでプラ板でデッチアップ。

左右貼り合わせフレームは、エンジンを後載せするために上半分を接着、合わせ目が汚いのでプラ板を貼って補強兼修正、スイングアームも同様の処理をしています。

シート部品はシートエンドと一体成型で、境目が緩いモールドです。

境目を筋彫りの要領で彫りこみメリハリを付け、同時にシート座面とエンドに被さる部分も同処理しました。

後方から見たところです。

シートエンドに被さる部分の下部は裏側に巻き込む形なので厚みが欲しい所です。

足りない部分にプラ板を貼って整形しています。

モールドのリベットは形が歪んでいて見栄えが良くありません。

リーベットのモールドを削り落として虫ピンの頭を加工したリベットを作りました。

仮組の様子。

→

シートと関連でフェールタンクも作ります。

タンクバンドを挟んで左右に貼り合わせる仕組み、省略されているタンクバンドのフレームへの取り付け金具を作ります。

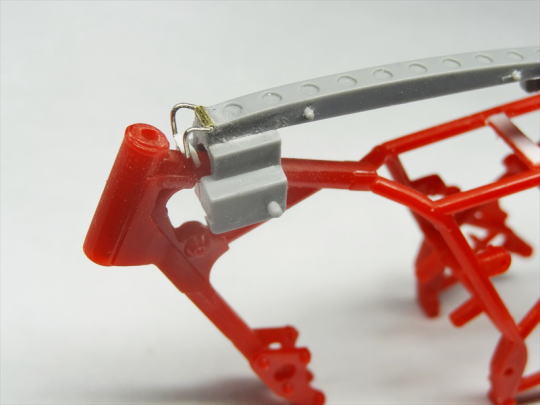

フレーム側のフックを作りますが、向きは組み付けを考えて敢えて前開きにしています。

タンクバンドをフレームにセットしたところ。

左右のタンク部品を仮組。

タンク部品はベルト部品と接触するエッジに丸みを付け、タンク自体にベルトが収まる溝が有る様に見せかけます。

タンクベルトの幅はベルトと同じ幅で、タンクの接着の邪魔にならない様に。

仮組したタンクをフレームに仮組。

隙間からフックの様子がチラ見えします。

エンジンマウントのサイドメンバーに付くサイドスタンド。

ついやってしまうんですこう言う無駄な改造。

サイドだけなのに可動させる訳は・・・収納の時に折れないため。