クランクケースとシリンダーの接合部分には03㎜程の隙間が開いてしまいます。

クランクケースの接合部分の中央部が凹んでいるために隙間が出来ているので、シリンダーの案内のための凸モールドを削り落とし、0.3㎜プラ板を接着してヤスリを掛けて平面になる様に修整します。

その他にもヘッドを重ねたり、ヘッドカバーまで重ねてみると微妙に歪んだり、水平線が傾いたりしているので全体の部品が出来てから総合的にバランスを見ながら修整しなければなりません。

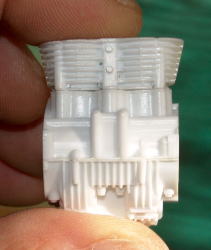

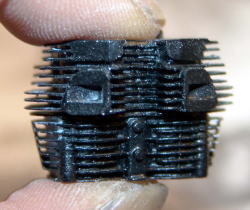

シリンダー背面のフィンを薄く削っています。

道具はクラフトカッターの柄の峰部分を砥石で直角に研ぎ、刃を立てた物です。

左半分が削り込んだ状態、右半分が元のモールドの状態です。

薄さは0.25㎜程に、先端だけでなく奥まで均一な平面になるように注意をしながら削りますが、フィン全部に同じ工作をしますから根気のいる作業です。

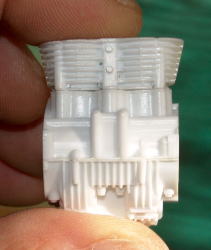

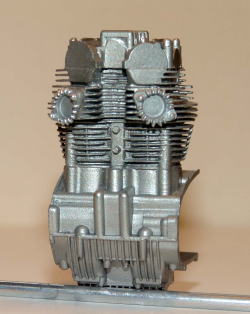

エンジン部品です。

メッキを落として素の状態ですが、フィンがやや厚みが有って、彫りも少し浅い様です。

このキットは全くの新品では無く、途中組み立てた部分が有ります。

頂き物ですから文句は言いっこ無しにして有り難く頂戴しておきました。

組み立て途中の部分はエンジンのシリンダー部分、フロントフェンダーが左右部品を接着した状態でメッキも一部だけ剥がされています。

以前同社のDT-1を作った時のバリだらけの内容と比べると・・・やはり似たり寄ったりです。

Fフェンダーの深さは少し深すぎの様なのでフェンダーステーを作り直す時についでに浅く削って形状を合わせようと思います。

何れにせよこのメッキ部品の殆どは落とさなければならないでしょう。

っという訳でキッチンハイターに浸かって頂き真っ白美人に早変わりしてもらいました。

残ったメッキ部品はヘッドライト反射鏡の部品だけとなりそれ以外の部品は全て塗装表現となります、どうなりますか事の顛末にこうご期待あれ!!

このハセガワ1/10 ヤマハ650XS-1の完成品は勿論、作例を他に見た事が無く、いろんなサイトを検索しても未だに巡り会えないために、参考例が無い中でのスタートとなります。

そう言う意味では一番乗りかも知れませんが、不安含みの試行錯誤を余儀なくされそうな気がして意気揚々としたスタートではありません。

基本的に、キット内容の部品を素材として、材料は多少の金属棒くらいを補う形でいつもの作例と変わらない製作とします、っと言うか、そんな作り方しか今のところ出来ないので、またかっとお思いでしょうが最後までどうぞ気長におつき合い下さい。

メッキ部品には2種類のメッキ処理がしてあり、一つはエンジンの部品に見られる艶のないシルバーメッキ もう一つはホイール、フェンダーなど、いわゆる光り物に使われるクロームメッキです。

問題はクロームメッキの下地にはもう一つの層が有って、これを落とさない事には塗装がめくれ上がったり皺が寄ったりヒビが入ったりで滅茶苦茶になってしまいます。

写真でもお解り頂けますが、少し黄ばんだ部品は全てこの層が未だ取れていません、このキットの場合の下地層はかなりの厚みが有り、部分的に溜まってしまった所が有ったりで、モールドその物をダルくしてしまって、おびただしいバリの原因を作っていました。

この下地層はキッチンハイターでは除去出来ないため、シンナーにどっぷりと長時間漬け込んで上の様になりました。

前後のブレーキパネルの例で、左は除去後、右は除去前です、除去した後のモールドはハッキリと形を表し、メリハリが付いています。

スポークの張り替えから進めますがこのモールドにはバリと共に多い引けが多数有り、ブレーキハブ面には3カ所、リムには1カ所穴が開いていて伸ばしランナーで塞いだり盛ったりして修整しなければなりませんでした。

スポークの太さはこのままだと1㎜強の太さでバリが多く、実寸に換算すると1㎝以上の太さになってしまいます。

1/10 ということで出来れば0.35㎜のステンバネ線が欲しいところですが、あいにく持ち合わせが無いのと0.3㎜で幾分細い方が仕上がりが繊細に見え、かえって良いかも知れません。

リムの接着面は蒲鉾の断面の様に山の様になっていますので、これも平面になる様に修整しなければなりません。

白いモールドのままだと細かい傷や引けが分からないので、一度艶消しブラックに塗って、乾いてから塗装部分だけをカッターでパーティングラインを落とす要領でそぎ落として様子を見ます。

案の定、筋状の引けが全週に渡っている事が判明、幸い深くなく微妙に削れば無くなる程度でしたが、見逃せば後で後悔する引けです。

リヤホイール・スプロケット側

いつもの様に張り替えと同時進行で整形と塗装をするわけですが、実写のハブは綺麗にバフを掛けた様な艶の有る光沢が有ります。

今回ハブの塗装並びに光沢の有るメッキ部分の塗装としてクレオスの新塗料Mr.カラースーパーメタリックのクロームを使って見ようと思いますが、この塗装には下地に艶有りのブラックをむら無く塗る事が前提になっていて、今までの様に筆塗りではむらだらけになってしまいそうです。

そこで考えた末、張り替えながらエアブラシ塗装で艶有りブラックを吹き、全て張り替えが終わった時点でスポークに付着した塗料を綺麗にカッターでそぎ落とし、その上からクロームを吹き、そしてまたスポークの掃除をする。

とても面倒な手順を踏んで行く様ですが、ニップル基部のふくらみを残すためや慣れているやり方なので敢えてこんな方法を取って見ようと思います。

取りあえずこんな具合、光沢の御陰でスポークに付着した塗料は殆ど気になりませんが、ここではキチンと落としてあります。

同じクレオスのスーパーメタリックのメッキシルバーならばおそらく落とす必要は無いかも知れませんね。

6カ所の丸いふくらみはエナメル塗料でフリーハンドで筆塗りをしました、流石に緊張しました。

リヤホイールの完成です。

何故いつもリヤホイールから作るかというと、リヤの方がフロントよりも目立たないため、フロントを作るために予行演習をしておきたいし、失敗したらボツにしようとも考えているのです。

ところでこのホイールは、結局合わせ目が殆ど合わず、合わせ目には隙間が多く空いてしまい、瞬着で全周の隙間を埋めました。

1週間前に1/6のオフロードバイクのホイールを作ったばかりで、大きさを比べると1/10にも関わらず1/12くらいの大きさです。

縮尺に関係なく、この工作はとても神経を使いますが出来上がって見ると満足感が湧いてきてその苦労もすぐに忘れてしまいます。

塗装は実車がメッキホイールの様なので、ハブと同色のシルバーを塗りました、この塗料の良いところは乾けば普通に触れるところに有ります。

さてフロントも片づけてしまいましょうか。

1/6の時にも同じカットを載せていますが縮尺が違えどもやる事は全く同じ作業をします。

但し、縮尺が小さくなるとニップル基部の膨らみのモールドが片側だけのキットが殆どの様で、この部分は瞬着の点盛りを何度か繰り返して盛って作る必要が有ります。

これは合わせ目の修整のついでにやれる事ですから、 アバウトに盛って置いて後は削り込んで作れば良いわけですから多少の手間を惜しまなければ綺麗に再現できますよ。

あとは慣れが作業を早くしてくれます。

とは言っても週末 モデラーの私はなかなか先に進めませんが、慌てない慌てない。 (^-^)

リムの塗装に際してハブの部分を紙でマスキングしておくと塗料の付着を防げます。

紙は両面テープで簡単に貼り付けておけば良いだけで、面倒がらずにしておけば後で修整の手間が無くなり効率の面でベターでしょう。

フロントホイールの完成です、おっと両輪ともエアーバルブを作るのを忘れてた!。

これが終わってやっと本体の工作に入れます、これから先の行程を考えながら部品を眺めていますが、兎に角バリが酷いのとメッキの下地が残っているのを処理しなければならないなど、結構手を掛けながらでないと進めそうもないので、頑張らねば。

今週の末には新しいクレオスのメッキシルバーも入手出来そうなので、これはメッキフェンダーの塗装などに試してみようと思っています。

ここのところシルバー系の新色が沢山出てきたので色々試して見たくって。 (^^ゞ

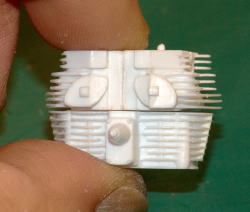

着々と彫り込みが進んでいます。

かなりフィンを薄く削って深く彫り込んでいますので、途中で折れたり割れたりしないように気を付けています。

これでフィン全体の60%くらい進みました、溝が省略されたところも有り、追加で掘っています。

上の写真から比べると大分彫りが深くなっている事がお解りになるでしょうか?

彫り込みの深い所では5㎜くらい有って、肉厚スレスレ、または突き抜けてしまい、裏側から肉盛りして修整しています。

シリンダーヘッド部分はほぼ終了ですが、ヘッドカバーとのモールドのつながり部分に若干不自然な部分が有るので、タペット調整カバーなどの部品を仮組しながら修整の必要が有ります。

シリンダーは実写の写真を良く見ると彫りが凄く深いのですが、これ以上深く彫り込むと肉厚が全然足りないため造形が保てなくなってしまうのでこれ以上追いかけるのは諦めようと思います。

また、キャブレター、マフラーフランジの取り付き部分にも修正の必要が有りそうで、もう少し時間が掛かりそうです。

↑

車の塗装の次いでにエンジンサイドの部品を塗装してしまいます。

使った塗料はクレオス・メタルカラーのメッキシルバーです。

下地を滑らかに仕上げておくのが必須条件で、バリや変な凸傷が沢山有ったのを処理するのが以外と大変でした。

下地に艶有りブラックを磨く必要の無いようにタップリと吹いて、乾燥の後ほんの少しだけ付属の薄め液で希釈して吹いてあります。

ヘッドカバーとシリンダーのつながり部分、タペット調整カバーの取り付け部分のかなり大きめの段差、プラグの付け根付近から下部シリンダー沿いにヘッドとシリンダーフィンの穴開けなどの工作をしました。

塗装は始めに艶消しブラックを吹いて、次に艶消しシルバー、その後ファインシルバーをサッと吹き、最後にスモークグレーでトーンを落としました。

マフラーフランジ、ヘッドボルトはメタルカラー筆塗りで光らしました。

メッキ部品の全てのメッキを落としてあるため、シルバー塗装をするために下地塗装として艶有りブラックを吹き付けます。

塗装後はそのままで光沢の有るピカピカ状態です。

カムクリアランス調整用の蓋はバフ掛けした色合い、サイドのカムシャフトの蓋はメッキ塗装で仕上げようとしています。

下の部品はフロントフォークです、この部品は7つの部品から成っていますが各ラインがいい加減だったのでキチッと形にするのに少し手間取りましたが何とか上手くいきました。

これから部分毎に塗り分けをしていきます。

上の4個はクロームシルバー、下の2個がメッキシルバーです。

この画像ではその差がハッキリとは区別が付けにくいですが実際に見るとかなり差が有ります。

後で組み付けて角度を変えて撮って見ます。

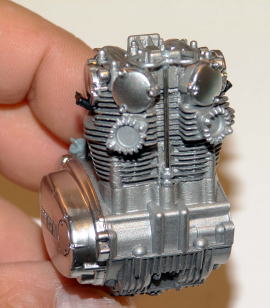

大まかな塗装が終わってそれぞれの部品を接着しました。

大分それらしくなった様に感じてもらえるでしょうか?

この次は、キャブ関係、オイルラインなどの工作が控えていますのでまだまだ続きます。

← ポインター

クランクケースからヘッドへ立ち上がるオイルパイプと、二股に分かれヘッド中央部に繋がるオイルラインの部品です。

右の様に立ち上がりの根本の部品だけ利用し、正確な6角形状に直し、オイルパイプは1㎜径のゼムクリップを使います。

M型のオイルラインは太すぎてバリが多いので0.7㎜程に太さを削り形状も少し修整しました。

→

その部品を組み付けました。

金属棒に替えた事で質感の違いが顕著で、あまり目立たないところですが良いアクセントになったようです。

ヘッド上のオイルパイプはガソリンタンクとヘッドの間に挟まれ、完成したときには目立つ存在ではありませんが、これも一つの拘りとでも言いましょうか・・・。

プラグソケットはガイシ部分とネジ部分、キャップ部分をそれぞれ塗り分けて金属の足を取り付け、ヘッド側にも0.3㎜の穴を空け差し込んで接着しました。

エンジンオイル注入口の蓋も接着して、概ねエンジンが完成しました、後はフレームに搭載してから左側のカバーを取り付けます。

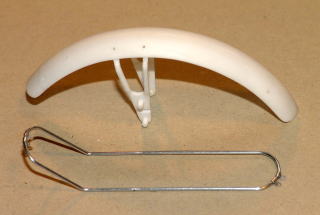

フロントフェンダーは既に左右の部品が接着されていましたが、途中で投げ出してしまった理由が何となく解ります。

モールドが甘く、正面から見ると左右の合わせ部分のRが出てなく、結構修整の手間が掛かりそうなのと、フェンダー自体の深さが深すぎの様で、タイヤと干渉しそうです。

実車ではタイヤをセットして真横から見ると、タイヤとフェンダーの隙間から向こう側が少し見える程度の被さりです。

それでは少し手を加えて行きましょう。

フェンダーステーを切り取り、ステークランプ取り付けビスのモールドを落とし0.4㎜で穴開けしました。

真ん中のフォークに取り付ける部分は取りあえず残してあり、この部分は使うか切り捨てるか考え中です。

切り捨てる前に各部分の寸法を採って置きます、何かの時はそれにもとずいて作れば良いのですから。

また、フェンダー裏面は接着代が少なく、心許ないので瞬着を流し込んで裏打ちしています。

取りあえずこの様にして置いて、まずフェンダー自体の形を出して見ましょう。

フェンダーを予め引いていた目印ラインまでカッターで削り、深さを修整しました。

同時にプラ材の厚みも端に向かって薄くなるように緩やかな角度を持って斜めに削りフェンダーの薄さも再現しました。

下の部品はフェンダーステーで、0.8㎜アルミパイプを使って作りました。

前部と後部をブラケット部を境に作り分け、繋ぎは0.4㎜ステン・バネ線を心棒に使って繋いであります。

フェンダーに取り付ける金具は0.2㎜アルミ板を切り出し、0.5㎜の穴を空け取り付けは虫ピンを使います。

下は仮組をした図。

フォークに取り付ける中央のブラケットにステーが半分埋まる程の溝を掘り、ブラケットの中心線に対して直角になるように取り付けます。

位置が決まって初めてステー金具を止める穴をフェンダーに空けます。

それではフェンダーの塗装をしましょう。

塗装の前にまだやる事が有りました。

フォークに取り付けるブラケット部分の足の厚さが1㎜以上有るので、0.5㎜くらいまで削りました。

右側はまだなので厚さの違いが分かります、もう少し削り込みますがこれから先は折れない様にかなり気を使います。

作り替えた方が簡単なのかも知れませんが、フェンダーの内側の処理もしなくてはならないので・・・・っま、手抜きと言うことで。

フロントと一緒にリヤフェンダーも塗装します。

リヤフェンダーにはフェンダーステーを止めるクランプの様なモールドが有りますが、この部分もステーごと作り直すので削り落としてしまいました。

クレオスメタルカラーのメッキシルバーを塗るため下地に艶有りブラックを1回吹いたところです。

吹き上がりました。

この塗料は同じクレオスでも溶剤がレベリングシンナーと比べると少し性質が違うのか、下地がしっかり乾燥してから上塗りをしないとシワが寄ってしまう様で、一回失敗してしまいました。

収縮率みたいな物が有るとすれば、その所為かも知れませんが一つ勉強になりました、メモしとこっと。

吹き上がって、乾燥してから見た感じは、メッキ部品にありがちな軽い感じではなく、落ち着いた重みの様な物を感じさせてくれます。

フェンダーの工作の合間にライトケースの合いを見ています。

フォークに有るライトステーとライトボディーのつながり部分のモールドは、ライトステーより大きくはみ出すため、ライトボディー取り付けボルトくらいの大きさに修整、この後磨きに邪魔になるのでこのモールド自体を一時的に切り落とし、塗装が完了した後で再接着します。

こちらはフェールタンクとフレームの取り付け方法を変更。

フェールタンクを独立した単体部品として製作した場合、そのままではフレームに搭載出来ません。

そのため、フレーム側のタンクを止めるボスを切り落とし、切り落とした部分をタンクの内側に最初に接着しておき、フレームにはこの部分の受けを工作しておけばタンクを被せる様に取り付けが出来ます。

ボス部の切り落とし

切り落としたボス部を内側に接着

★ 組み立て説明書には、フェールタンクは左右それぞれ完成させておきフレームを挟み込む形で接着してこの部分を完成させる様に書いてあります。

これではフェールタンクの中央に合わせ跡が残り、汚くなってしまいます。

メッキ塗装がしっかり乾燥していないとこの塗料は下地まで強力に軟らかくしてしまう様で、迂闊には触れません。

そんな訳で3日程触らずに乾燥させてから、予め作っておいたステーを取り付けました。

中央の溝を彫った所を最初に瞬着で固定してからそれぞれ4カ所のクランプの位置を決め、0.5㎜で穴を空けます、クランプには0.6㎜の穴を空けておきます。

使用した虫ピンは手芸店で売っている太さ0.5㎜の物です。

フロントフォークはホイールシャフトも一体でモールドされていますが、このままで行くと広げてホイールをはめる時に三つ又の部分が折れてしまうのは確実で、シャフトのモールドを一旦切り離し、独立した部品として作り直す必要が出てきました。

エンジンのマウント方法の段に至って煮詰まってしまいました。

フレームにモールドされているマウントは実際には使わず、左写真の様にメインフレームの後端が別部品になっていて、ここにあるノッチがクランクケースに刺さりエンジンを支えると言う方法の様です。

モールドのマウントを使うにも両側に1㎜程の隙間が有りどうにも落ち着きません。

シートレール後端のR部分の処理も有って、フレームは単体で完成してからエンジンを搭載する方法を模索しています。

結局いろいろ考えた末、いじり始めると大改造になりそうなことが分かり、素直にそのまま組む事にしました。

気に入らない部分を多く残し納得がいきませんが、そんなに拘ってばかりいては先に進めることが出来なくなってしまうので諦めました。

納得のいかない部分はかなり多くの部分に及び、これから先自分の気持ちとどう折り合いを付けながら進めるかが常に付きまといそうです。

足回りの部品の下地塗装中ですが、共通の色で塗装する部分が数ヶ所有り、同時進行しなければなりません。

フロントから言えばヘッドライトボディー、フォーク上部のライトステー、フューエルタンク、サイドカバー、リヤショック・アッパーハウジング。

カラーをキャンディーグリーンにするため下地加工するわけですが、フューエルタンクのところでまたぶち当たりました。

タンクには白いラインが入るのですが(上下に細いラインを持つ帯状の子持ちライン)、デカールが無い代わりに凸モールドのラインが付いているのですが塗装の邪魔になるので削り落としながら基本になるラインをカッターで切り込み、筋を残して置きます。

タンク全体のフォルムを出しながらの作業はすごくめんどくさいです。

この部品達は全部同じカラーで塗装するため同時に進めなければなりません、フロントフォークやリヤショックも有るので作業は一時中断状態に入っています。

サイドカバーにはモールラインが有り、XS650のロゴが凸モールドされていたりしますがモールドがはっきりしていなく荒れていたのを修正するのに手間取りました。

フェールタンクのラインはカッターの切り込みライン6本を深く残し、塗装を重ねても消えない様にして最終的にこのラインを目印にしてホワイトラインの塗装を出来るように考えましたが、果たして上手く行くでしょうかやってみてのお楽しみ。

キャンディーグリーンに塗装するので、取りあえず下地としてクレオスのデイトナグリーン66番(たまたま在庫に有った色)を使って下地を整えているところです。

私の取って置きの塗装材料パールの粉をクリアーに溶いた物です。

クレオスのアクリル瓶に、通常の吹きつけより少し薄めに希釈したクリアーに耳かき2杯程度の粉を混ぜたものです。

昔友人より頂いた物で、自動車板金塗装屋さんの使っていた材料を分けて貰った物で、今では手に入らないので私にとっては大変貴重な材料です。

そのパールクリアーを吹いたところです。

どんなに吹いても下地の透過率がこれ以上下がる事は無く、綺麗なパールグリーンに輝きます。

シルバーを下地に吹いた場合と異なるのは、この後に濃いめに吹くクリアーグリーンの下にキラキラとパールの輝きが浮き出て来る様に見える点で、水飴を割り箸で練った時のキラキラと綺麗な色合いそのものです、っと言うわけで塗色は私のカスタムペイントってことで。

余談ですがこのパールはシルバーの上に吹くと素晴らしい色になったりもして、使い方は工夫次第でどんな風にもアレンジが出来ます。

キャンディーカラーには欠かせない物で、当HPのカーモデルやCB750FourやDT-1などに使用していますが違いを見つけられるでしょうか?

パールを吹いて一週間置き十分に乾燥させました。

乾燥しない内に違う色を吹き重ねてしまうと斑になってしまう恐れ大なのでここは急げません。

使用した塗料はクレオスのクリアーブルーとクリアーイエローを具合を見ながら調合し、更にクリアーを混ぜ伸ばしてあります。

薄め液で伸ばしてしまうと吹くときにサラサラ過ぎてしまい起伏の有る奥まったところの色乗りが薄くなったりして上手く行きません。

クリアーで最初から色の濃度決めて普通の色を吹く要領で塗装するべきでしょう。

最初は軽くサッと吹き、徐々に重ねる様な吹き方を繰り返して目指した色具合まで吹き重ねて行くとこんな感じになって来ます。

概ね良好ならばこの後にクリアーコートをしますが、それにはまた一週間程乾燥時間が必要です。

その前にフェールタンクの子持ちラインを塗装しなければ。

乾燥時間5日を置いてメインの白いラインを吹きました、未だマスキングが取り切れなくて残っていますが後で処理しましょう。

マスキングテープはモデラーズの10㎜幅の物しか持っていないので、文具の下敷きに適当な長さを貼り付け2㎜程の幅に切って使っています。

このテープは多少の曲線は馴染んでくれますので助かります。

マスキングを剥がした境目には多少塗料の溜まりが有るため盛り上がっています、次に上下の細いラインを塗装する前にこの盛り上がりを少しだけ平坦にするため局部的にペーパー掛けをするのですが、それにはここでも乾燥に時間が必要で、たかがライン塗装と考えがちですが急がずに丁寧に進めなくては。

細いラインの方は0.8㎜くらいの幅なので多少苦労するかも。

フェールタンク子持ちライン外側の上部分を塗装しようとしています。

予めラインの縁の処理を含め、剥がれ防止のためにクリアーを薄く吹き、次に貼るマスキングテープが馴染みやすくさせておきます。

1.5㎜幅くらいにマスキングテープを切って、カーブに馴染みやすくしてから慎重に幅が均一になるように貼り付けました。

カーブでテープに浮きが出る事を心配してマスキングジェルを塗り、ついでに全体を塗ってしまいました。

下のラインはタンク後部で接近しているので同時には塗れなく、別行程となってしまいます。

私の不得意なものの一つで、この様な作業が有ります。

左右サイドカバーにはこの様な光り物の飾りが有り、塗装では表現しにくいと感じたのでモデラーズのメタルックを貼り付けました。

折れ込んだ部分は裂け目が入り下地が露出してしまうなど何度も失敗をして、小片を補うなどでリカバリーしながらの作業でした。

フォークのインナーチューブ部分も同様、一発では決まりませんでした、こういった技は経験を積むしか有りませんね。

ちなみ、に貼った後には経年変化防止のためのクリアーを吹いておきました。

上側のラインは何とか上手く行きました。

疲れついでに下のラインも終わらせました。

一つのトライアル的なライン塗装の試みでしたが、何とか大した破綻も無く終わらせる事が出来ました。

マスキングも今までジェル一本槍でやっていましたが、テープを極細幅に切って使えば、この程度の曲線にも使えるんだということが分かっただけでも一つの収穫でした。

多少のラインのヨレが有るとしても、デカールをこの様な曲面に貼った場合にヨレが出る事を考えれば、「これで良し」としましょうか。

さて、マスキングの残りカスを綺麗にして3~4日乾燥させたら表面を均し、クリアーを吹いて完成させましょう。

クリアーは3~4回吹きました、ラインとの段差は完全には消えていませんが実車でも段差は有るので、いいところで止めておきました。

デカールを貼った場合と違い、塗装では余白部分が全く無いので微々たる段差は全く分かりません。

タンクキャップを接着し、タンクマークの透明部品に裏側からロゴデカールを貼り、マークソフターで馴染ませ充分乾燥させて裏から接着して出来上がりです。

左右にある燃料コックもメッキを落とし、塗装してからの取り付けです。

【フェールタンクの完成です】

画像がいっぺんに飛んでしまった様ですが、バイクモデルは細かい部品の集合体なので、組み付け始まると一気にその全体像を現して来るところがとても面白いところで、いつもながらこの瞬間が楽しくて仕方がありません。

大まかな部品の塗装が終わり、リヤフェンダー、ホイール、リヤショックを取り付けた所で、ついでにフロントホイール関係を組み立てて仮組してみました。

まだ他に沢山やることが有るのでこうして遊んでいる場合では無いのですが、組んだりバラしたりして合いやバランスを見ながら進める事が重要で、組み上げてしまってからでは直せない部分が多いのです。

一息付くと止まってしまうので、細々とした部品作りをして行きます。

まずフロントブレーキから。

ダブルカムのブレーキアームを繋ぐロッドを0.4㎜ステンバネ線に置き換え、ブレーキケーブルのモールドも切り落とし、ケーブル押さえのみ使います、ケーブル押さえには0.5㎜の穴を開けておき、ここを通してケーブルを結線します。

中断して早7ヶ月以上経ってしまい、製作状況はこの様な状態のままです。

プロターのRC166が先に完成し、いろいろなノウハウを蓄積出来たのでこっちの工作にも役立てそうです。

これからやろうとしていることはマフラーの工作ですが、バリと言うか歪というか、エキゾーストパイプの形状が酷い状態なのでここから修正を始める事で再開しようと思います。

RC166で精魂を使い果たした後で、このキットの工作状態を見ると我ながらあまり良い状態では無く、少し気が重くなってしまいますが何はともあれ頑張って進めて行きましょうか。

04/10~05/5まで中断、05/6より再開。

エキゾーストパイプとマフラーを仕上げました。

エキゾースト部品は真円が全く出ていなく、モールドがガタガタだったため金属かプラロッドに置き換えようか迷いましたが、物は試しとそれぞれ整形し直しました。

結局はキット部品を使う事になりましたが、マフラーをキャブトン型にカスタマイズしようか考慮中でまだ決めていません。

塗装は下地自体の肌を綺麗にしてからブラックを厚めに吹いてからSM06クロームシルバーを吹き、その上にSM07メッキシルバーを上塗りしています。

SM07メッキシルバーは何度も触ってしまうと塗料が剥げてしまう可能性が有るため、下地にSM06を塗って、上塗りが剥げても目立たない様に工夫したつもりです。

こうしてみるとなかなかの仕上がりになりました。

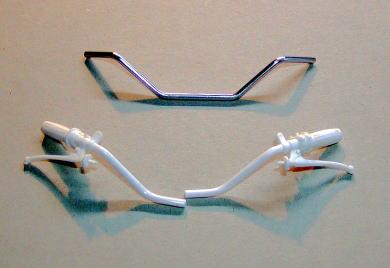

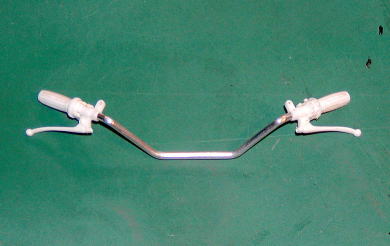

キットのハンドルは真ん中から分かれたパーツ構成になっていて、左右を狂い無く接着してからトップブリッジに接着する様になっています。

ところがモールドの乱れが有ったり太さにバラツキがあって、そのまま使うことを嫌いアルミ棒に置き換えることを考えていましたが、ヤットコやプライヤーで曲げると傷だらけになるのは解っているので何か良い工具は無いものかと探していました。

最近三郷に県内最大級のホームセンターがオープンしたので出掛けていき、¥310でこんな物をゲットしてきました。

物の大きさこそ違いますが、実際のハンドルを曲げるのにもこの様な道具を使って体重を掛けて曲げている様子を何かで見た事があって、これならイケルと即決でした。

それで早速2㎜アルミ棒で作ってみました。

見事アルミ棒に傷を付ける事無く綺麗に曲げる事が出来ました。

この工具、4㎜までの太さなら溝に入り、また付属のピンのアタッチメントを使うことで様々な曲げ加工が出来そうで、今後の強い味方になってくれそうです。

キットのレバーとグリップラバー部分を切り離してアルミのハンドルバーに仮止めです。

ハンドルバーの太さがピッタリ合うので穴開けは慎重を期して0.4㎜ドリルから0.2㎜間隔で徐々にドリル径を太くしながらの穴開けです。

ケーブルアジャスターは後で作り直します。

エキゾーストパイプには多少の焼け表現と経年変化の意味でクリアースモークとクリアーブルーで色づけをしてあります、実際のXS-1はパイプが二重構造になっているのか知りませんがあまり焼けで色が極端に変わる事は無い様ですが、ここでは模型的な表現で少し誇張してみました。

また、それぞれのケーブル取り出し用のパイプを埋め込んでダイナモカバーを接着、左右サイドカバーのロゴをホワイトで筆塗りして接着しました、タンクは仮置きです。

全体の姿が徐々に現れて来ています。

05年8月~06年1月中断、06年1月再々開・・・今度こそ完成まで行くぞ。

再開に際してスッカリ無くしてしまった勢いを取り戻すために、マフラーやステップ回りの部品を仕上げて取り付けを始めています。

一度落ちてしまったモチベーションはなかなか元には戻らず、2年前の自分のレベルに意気消沈しながら、どうやって持ち直すか・・・気持ちの持ち直しの方が先決問題です。

こうやって見ると7~8割方出来上がっているように見えます。

残っている部品を見ると小さい部品が多く、面倒な工作ばかりが残っていました。

これからボチボチと進めて行きます。

比較的大きな部品から仕上げて行きます。

シートの裾には金属モールが外周に貼られていますが、キットのモールドでは単なる膨らみで表現されています。

その膨らみモールドを削って1㎜幅で罫書き線を入れ、深さ0.5㎜の溝を彫っています。

こんな感じ。

ココに0.8㎜の磨きだしたアルミパイプを埋め込みます。

磨いて艶を出したアルミパイプは、予めシートに彫り込んだ溝に合う様に正確に曲げておき、パチンと嵌るくらいにしておきます。

接着は瞬間接着剤を使います。

シートの塗装前にこの行程を済ませ、モール付近の多少荒れた部分を綺麗にしておき、塗料で微妙な隙間や荒れを抑えようとしています。

その前にペーパーを全体に軽く当て修正跡との境を目立たなくしておきました。

半艶消し塗装をして乾燥後にモール部分にかかった塗料をカッターで丁寧に落とし、アシストベルトを取り付けて完成です。

ベルトは薄く削ってシートをまわり込む形に変えてあります。

シートを取り付ける前に、リヤフェンダーステーとコンビネーションランプを取り付けました。

ステーは1.2㎜アルミパイプで作り、フェンダー中央部でアルミ板で作ったクランプを介して留めてあります。

シートとフレームの接着代が不十分なのでシートの裏側に工作をして確保しています。

シート後部のバーとウィンカーボディーはキットの部品を使いました。

メッキ落としはこの部品で最後になりましたが、酷いバリと金型のズレで真円が出ていません。

それを直し、SM07メッキシルバーで再塗装しました。

ウィンカーの中にはクリアーランナーを使ってバルブを入れてあります。

コレで部品の製作は全て終わりました。

まだ配線が終わっていないので、それが終われば全部の部品を取り付けられますから完成も間近になりました。

実車のケーブル類の色は薄い灰色をしています。

手持ちのチューブは殆どが黒ばかりなので、寸法を測って切り出してから一本一本グレーに塗りました。

ウィンカーボディーを取り付け、残る部品はタンクとシートだけ(ミラーはどうしようかな)となりました。

結局、付いている物が無いのはやっぱり変なものでミラーは鏡部分を残してステーを1㎜のスチール線にかえて作り直しました。

億劫だけどやっぱり作り直して良かった。

最後にタンクとシート、フロントフォークのサイドレフレクターを付けて完成しました。

完成写真は専用Gallreyで