私が生まれて初めてバイクに跨ったのは中学2年の時でした。

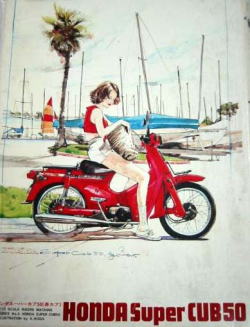

洗濯屋のお兄ちゃんが集配に使っているスーパーカブ50(C100)が気になって気になって、家の近くに来る度に乗らせて乗らせてとせがむ事幾たびか。

やっとお許しを得て跨がせてもらい、操作の方法をレクチャーしてくれるところまでいきました。

それを期に、来る度に跨がせてもらえるようになり、ある日「10mくらい走ってみるか」の声がかかり小躍りして喜んび、レクチャー通りの方法で乗せてもらい、無事走る事が出来た思い出が有ります。

その後このカブはスポーツカブに代替えとなり、クラッチ操作を教えて頂くに至りましたが、なかなか発進する事が出来ず、夢の中でも走り出せない夢ばかり見ていました。

日常の生活の中でごく普通に見かけるカブですが、当時の事をフッと思い出させるニクイ奴・・・。

そんな親しみが有るカブを今回はBANDAI 1/12 キットをベースにして、インジェクションエンジンに代わるため生産中止になってしまったキャブレター仕様のスーパーカブ、その内の90カスタムを私流のカスタマイジングを加えて作ってみたいと思います。

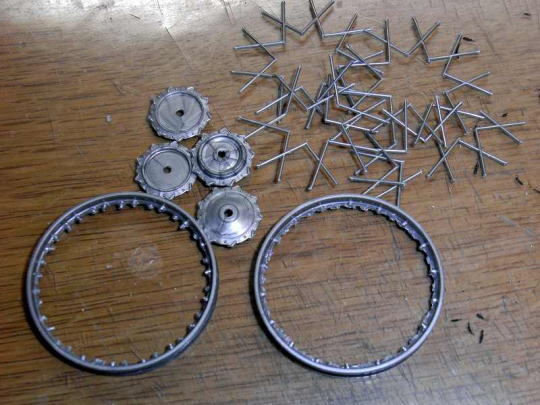

何時もの例によってホイール作りから始めていきます。

リム部分のみ接着してスポークを切り落としてしまいます、ハブはモールド修正のため接着はしません。

それにしても実車サイズ2.25−17のホイールは1/12サイズになると直径37.5mm、幅4.5mmの小さなホイールです。

リム作りで肝心なのは貼り合わせた境に隙間が無いことですが、この部品では隙間だらけになってしまいました。

そこで中央のふくらみは綺麗に削ぎ落とし、新たに0.5mmプラ板を1.5mm幅に切り出した板を内側に貼り付けました。

貼り付けたプラ板を削り、元のモールドの形に戻しました。

何時もの通りパターンシートを下敷きにニップル位置をマーキング、穴あけをすればリムは完成します。

直径12.5mm程の前後ハブは削り過ぎないように形を出し、慎重にスポークの掛かる穴を開けます。

それぞれの部品が完成して塗装段階に入ります。

簡単な冶具に嵌めて、リムに空けた穴の方向に注意しながら0.3mmステンバネ線を張っていきます。

長さ30cmの一本のバネ線を使っています。

スポークを全て張り終え、エアバルブの取り付けが済んだら、最初に切落としたタイヤのガイドモールドをプラ板で作ります。

タイヤを装着して取り合えずホイールの完成です。

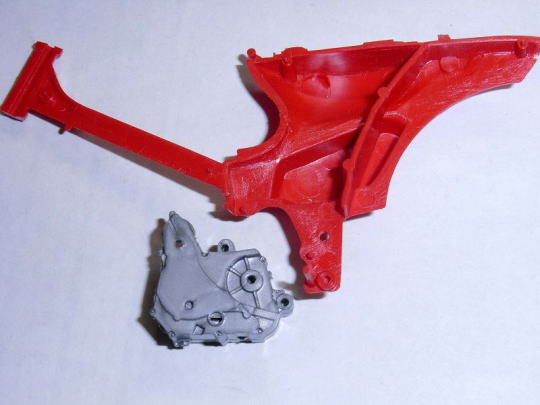

本体の工作に入りました。

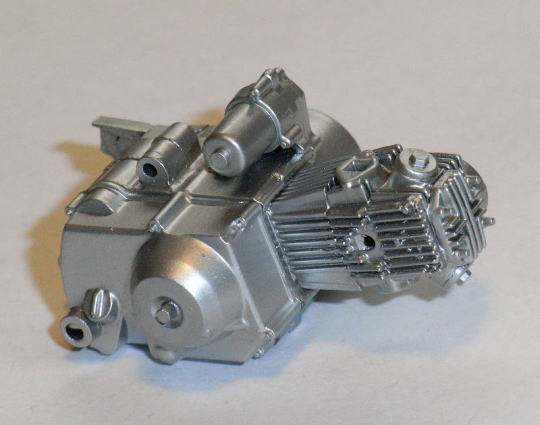

先ずエンジンとフレームの関係、取り付け方や塗装の順序、相互の合いなどチェックしています。

モールドそのままではフレームを塗装してからエンジンを挟んで接着するようにフレーム内側にエンジンマウント用のノッチが付いています。

僕の最も嫌う作り方なので、内側に有るノッチをきり飛ばし・・・

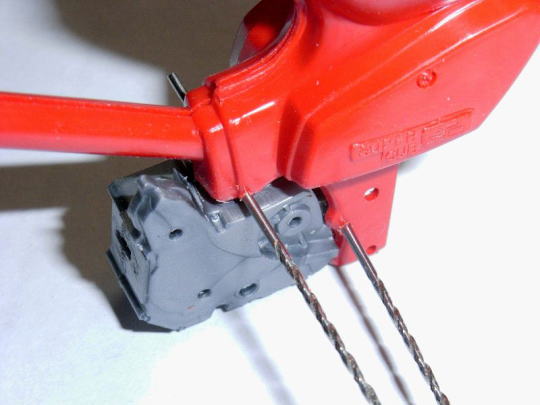

代わりにマウントボルトを通す穴をフレームに空けました。

こうすればフレームは単体で仕上げる事が出来、組み付けたエンジンのどちらかをマスキングして塗装する事も有りません。

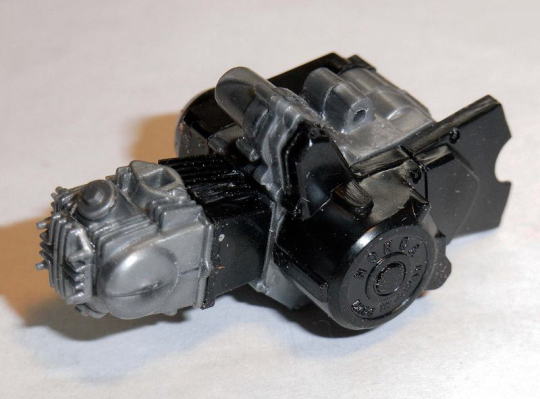

因みに12個のパーツから成る空冷OHCシングルエンジンは、流石にバンダイらしく精密感タップリで、人差し指第二関節分に満たない大きさでも、その存在感をハッキリ主張していますね。

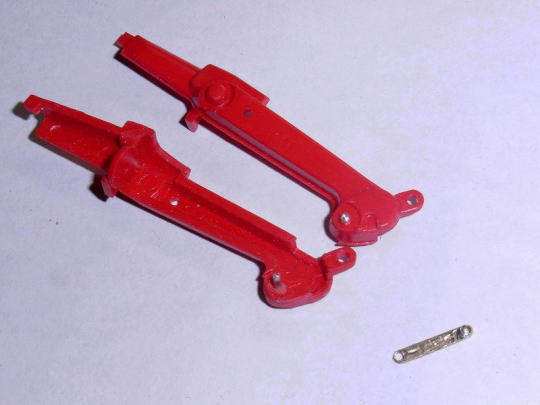

Cubのフロントサスは言わずと知れたボトムリンクサスペンションです。

縮尺1/12でこの部分の精密さを望むのは酷というものですが、どうしても安いダイキャストのミニチュアモデルの様に作るのが嫌なのでC100カブと同様にサスアームとダンパーを作って再現しようとしています。

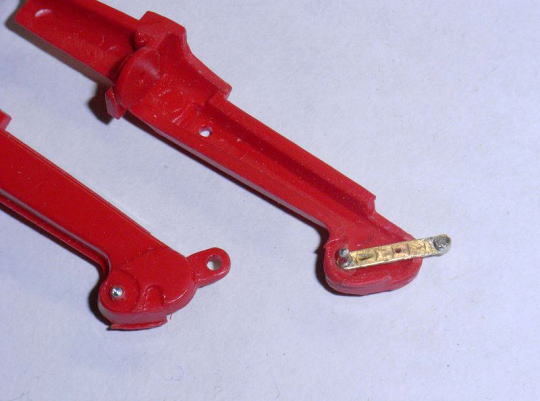

真鍮パイプを潰してアームを作り、パイプに直角にハンダ付けして造形した部品を作り、支点になるピンを刺して仮付けしてみました。

左右のアームを作り1mmのドリルをシャフトに見立てて仮組した状態です。

これだけでも充分精密感は出たと思いますが、更にダンパーを作って取り付ければ、僅かな隙間からスプリングが見えるので、より精密感は増す筈。

サスアームとダンパーになる基部を真鍮材とピアノ線で作っています。

取り付けはこんな感じで、ピアノ線部分に巻いて作ったスプリングとダンパーが付きます。

アームの取り付け角度を左右慎重に合わせて接着、裏側のパネルを貼り付けて一応完成。

チラッと見えるスプリングとジョイントが・・・如何でしょう。

後は工作部分を上手くマスキングして塗装すればこのセクションは終了です。

塗装を始めました。

エンジンの両カバーやボディーはシルバー系の着色なので下地にブラックを吹いています。

エンジン関係を除いたボディー部品はシルバーでも色気のあるシルバーになります。

もう少しトーンを・・・。

若干トーンを濃くしました、これで決めましょう。

リヤサスとフロントのエンブレムはクロームシルバーで色分けしています。

カスタムにはセルモーターが装備されるOHCシングル90cc(なんちゃって)。

シルバー基本色一色では何とも物足りない。

しかし、バンダイのエンジンのディティールは素晴らしいの一言。

デカールがあまりに古く台紙から剥がすのもやっと、糊は完全に役目を果たさず・・・。

それでも何とか貼る事は出来たのでクリアーでカバーするために一度吹いてみました。

そうしたらご覧の通りの色の変化・・・。

どうやらクリアーが吹けない色を作ってしまった様です。

折角だけど違う色気を考えなければならないですね。

塗装の塗り直し・・・と言うか塗り重ねと言った方が正しかったりして。

今度はグッと大人しい落ち着いたカラー、クリアー系塗料の調合でクリアーマルーンでキャンディーカラーにして見ました。

時々私は塗装の失敗を機にカラー作りを実験してどうでもいいキットに試して見ますが、今回はそのパターンと言えます。

カブらしくないゴージャスな感じを出して見たい、塗装でそんな遊びもまた良いのでは無いかと。

塗装が乾燥してやっと組み立ての始まりです。

レッグシールドは左右部品の貼り合せで、接合部分は分厚くなっていました。

その部分に通風窓のスリットが開いているので穴を空けましたが、板厚が有るので結構苦労しました。

取り付け部品も残り少なくなって、やっと終盤に入ったという実感です。

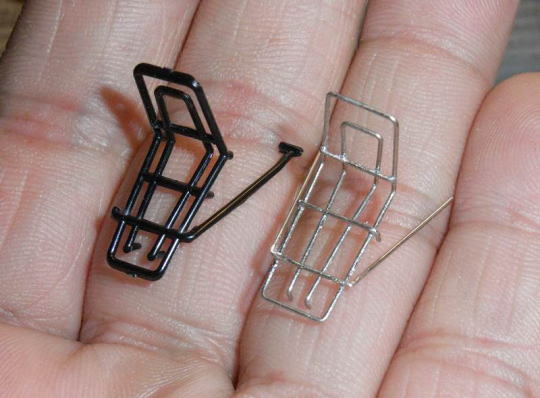

工作も大詰めとなって小物の取り付けをと部品を見ると・・・片足が折れている!。

仕方が無いので0.5mm洋白線をハンダ付けして作り直しています。

見た目だけで冶具なし、適当に曲げて作っているので寸法的狂いはお許しを。

取り付くとこんな風になる筈、まあ無いよりはマシといったところでしょうか。

最後の部品はタンデムステップ。

固定式では無いのでそれなりの工作をしています。

原付2種の証、リヤフェンダーの三角マーク。 勿論デカールは無いので筆塗り一発。

ミラーを付ければ完成ですが、納車が決まらないのでお預けです。

型が新しい分装備も充実?サイドスタンドとカーゴキャリヤ。

フジミの初代Cubと最終型Cub90カスタムのツーショット。