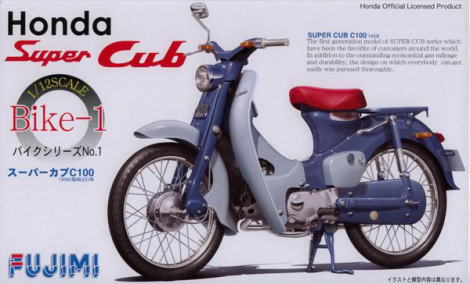

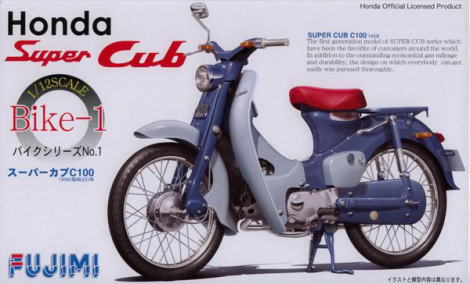

1958(昭和33年)発売の初代スーパーカブ、フジミから新金型でリリースされたと言う事で、おりしもBANDAI

の赤カブを作り始めたところなので同時進行で作り比べてみようと思います。

街ではあまりにも見慣れてしまっていますが、それだけに意識して見ていないので模型作りで検証しようとすると、意外と分かっていない部分や知らなかった部分が見えてきそうです。

同サイズで同社の完成品モデルも先行発売されていますが、出来合いの完成モデルに対して手作りのプラモデルではどの様な違いが出せるのか・・・、早速始めて見ようと思います。

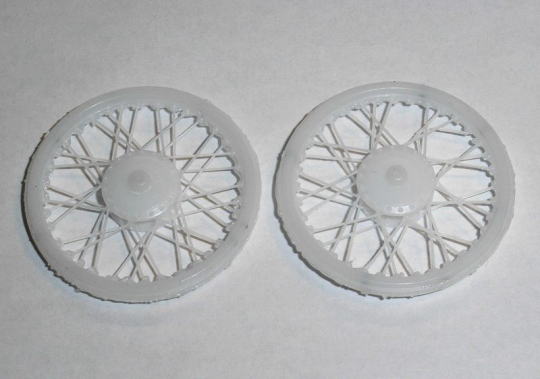

いつもの様にホイール作りから始めています。

確かに金型の進歩と言えるのでしょうかスポークの細さはかなりなところまでの線ですが、それでも0.5mm以上の太さは有ります。

従ってここは0.3mmのステンバネ線で張替えることにして部品の左右を接着しています。

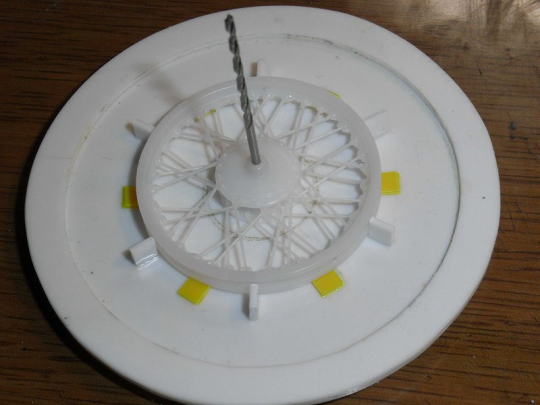

リムの外周にはタイヤがはまるための幅2mmの凸モールドが有りますが、工作の邪魔になるので一時切り落とし、形状はいつもの形に整形していきます。

スポークを切り落とす前に、ハブとリムの幅に差が有るので冶具の調整を済ませておきます。

冶具の準備が整えば何の躊躇も無くスポークやエアバルブのモールドを全て切り落とすことが出来ます。

初期型のカブではどういう訳か全て内側から張られている様です。

ハブに掛かる部分の曲げた先の長さを微妙に差を付けなければなりません。

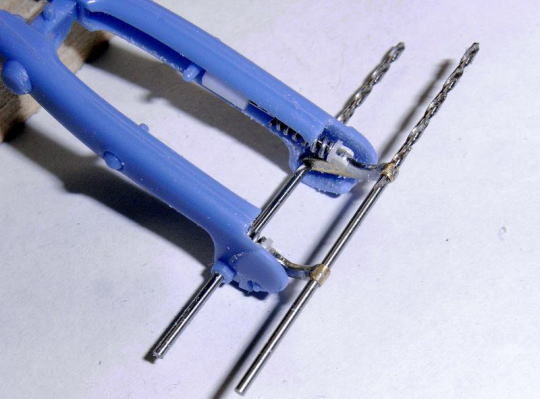

ホイールが出来上がりフロントサスに取り付けるのですが、カブ系や古いホンダ社のバイクのフロントにはボトムリンクサスが使われているので、縮尺の小さなプラモデルではどうしてもスケール感が損なわれ、簡単なモールドになっています。

そこで今回は実車と同じ様な構成部品を作り、組み立てる事によって精密感を出そうと思いますが・・・。

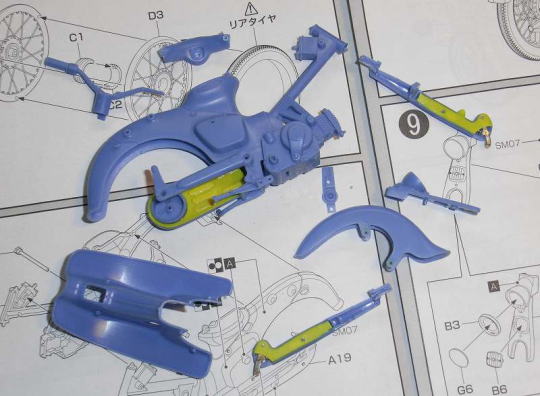

この部品は左右のスイングアームといったところです。

真鍮パイプを潰し、横方向の真鍮パイプとハンダ付けしハンダを盛って造形してあります。

ざっと形を出しホイールに合わせてバランスを見ています。

プレス鋼板で出来たフロントサスの内側にはダンパーユニットが入ります。

外からほんの僅かにダンパースプリング覗くのが実車でも見られるところです。

プラで試作したジョイント部分は真鍮材で作り直しました。

プラよりもしっかり固定出来たので裏側のパネルを貼って完成形にしましょう。

フロントサスが出来たところで裏側にパネルを貼り筒状にしました。

同時にチェーンカバーの裏にもパネルを貼って凹凸のモールドも再現して大まかな作業は終了です。

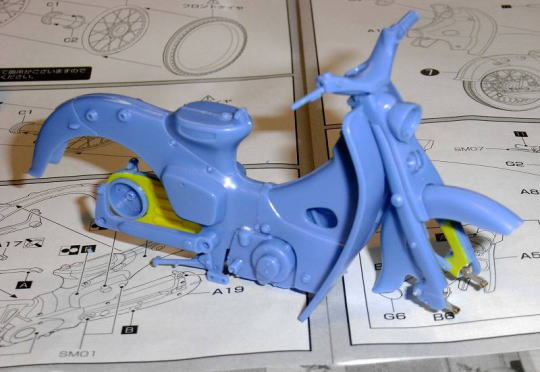

エンジンが一体で成型されているので、塗装はマスキングによって色分けしなくてはなりません。

組み付けはこの状態で塗装に回し、乾燥後になります。

塗装前仮組みの状態です。

散々見慣れた姿なので、これといった特別な感慨は無いですが、現在のカブと比べれば流石にご先祖様、スタイルの古さは格別です。

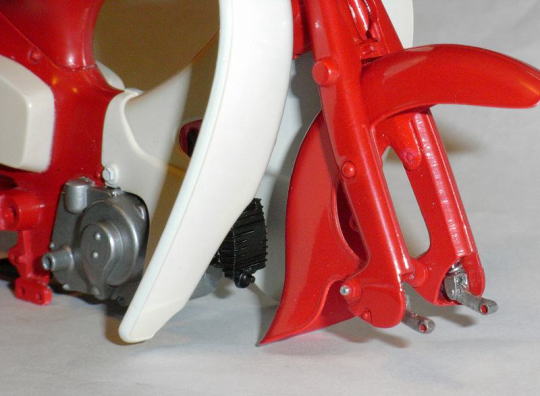

下地にホワイトサフェーサーを吹き、ボディーカラーをイタリアンレッドに吹いています。

エンジンも一緒に塗られてしまいますが、ここは後でマスキングをしながら塗り分けるしか無いでしょうね。

シートは輸出仕様のダブルシートにしようとプラ板の箱組みからそれらしく削りだしています。

ツートーンに色分けをしますが、トリムラインは私オリジナルということで実車とは変えています。

サイド中央のシワはアシストベルトが有る付近で、今のうちに彫刻しています。

シートが出来ました。

フィッティングはキット部品のリヤキャリアを利用して改造、シートの裏側を加工しなければなりません。

ボディーの色分け作業に入っています。

サイドカバーをベージュに塗り分けるために広範囲にマスキングジェルを塗りますが、その前にサイドカバーとボディーパネルの境に僅かながら筋彫りを入れておきました。

そうすればマスキングを剥がし取りきれない塗装部分もカッターを入れて切り離す事が容易になるわけです。

エンジン部分に塗られてしまった塗料は落とさず、そのまま上からシルバーを筆塗りしました。

エンジン部分はマスキングの煩わしさから逃げた形で塗装していますが、どうせレッグシールドを被せればクランクケース以外殆どが見えなくなってしまいます。

クランクケースは取りあえず8番のシルバーに少しブラックを混ぜた色を何回かに分けて筆塗りで色乗せし表面を平均化させていますが、この後数回違うトーンのシルバーを塗って金属感を出そうと思います。

ボディーパネルやレッグシールドなど結構小さなボルト類が有って、全て小筆を使って色付けをしなくてはなりません。

切り落としてナット類を別に作って貼れば良いのでしょうがそこまでする気力が有りません。

老眼の目にはキツイ塗り分けです。

今回の塗装は、手を掛けながらも色あせや汚れのこびりつきには成す術も無くくたびれた感じにして見ようと全面的な汚しにチャレンジしています。

ただ、錆びの表現をどうしたら良いか・・・聞くところによると錆び塗料なる物が有るそうですが・・・手に入る見込みは殆ど有りません。

汚れを表現するにはAFVの塗装テクでウォッシングという塗装方法が有ります。

その方法で何とかならないか・・・エナメル塗料の黒や茶などダーク系と明るい色をごちゃ混ぜにして作った色を溶剤で薄〜く伸ばし、全体にバシャバシャ塗りつけて見ました。

バシャバシャが乾いたら溶剤を少量含ませた布で汚れを残す様に丁寧に拭き取っていきます。

仕上がっていたホイールも例外なく汚します。

タイヤの溝にも色を染み込ませて泥と埃を付けていますが、都会的な汚れ方では無いのがお里が知れますね。

リムの錆びも部分的なものでは無く全体に広げ、メッキの剥がれや鉄の地肌が露出していたりと、いろいろ苦労しながらやっています。

ハブの内側も残さず汚し、あんなに綺麗に出来上がっていたホイールは見る影も有りません。

リヤショックはキャリアと共絞めのボルトが通り、キャリアはシート取り付けの台座を兼ねているので、取りあえずシート裏側を加工してキャリアと合体させてからショックなどを組みつけてあります。

従ってシートは固定で開きません、今回はそこまで拘る気力が無いので。

ライトリム等メッキ部品は全て塗装し直し、再塗装してから・・また汚しを掛けて錆びの浮いたメッキを表現したつもり。

数少ないメッキ部品を取り付けました。

例によってメッキを剥がして再塗装、そして汚しを掛けての手順です。

ステップのラバーも磨り減って溝が無くなり、端っこは地面との擦れで減り、また亀裂による剥離を起こしています。

結構バンクさせて走っている証。

レッグシールドの端っこも擦れた跡を付けなくては。

マフラーは錆が広がり、スチールウールやワイヤーブラシでも落ちきらず、穴が開いて朽ち果てるのを待つばかりの状態・・・カブのマフラーって実際に弱いんです。

いよいよ最後に近づきました。

残る部品はウィンカーとテールランプ、ミラーだけとなりました。

テールランプは輸出仕様という設定なのでボディから独立した一般的な形に作っていますが、レンズの形はよく分からないので逆三角形にしようと思います。

レンズはクリアーランナーを炙って塊を作り、削り込んで成型しています。

各ボルトやナット、ゴムカバー等を色付けし、汚しを掛けて光を消しています。

何だか妙にリアルさが出てきた様に感じますが・・・如何でしょうか。

最終仕上げに向かっています。

リヤサスの裏側の錆び表現やメッキ部分の錆びやナンバーの汚れなど・・・こういう作業は終わりが何時なのか・・・切が有りません。

ナンバーの文字は当時の刻印を模していて、現在の様に上辺の両角は斜めにカットされていません。

ミラー裏面の錆び。

レストア時によく見かける錆びの状態を再現しました。

まばらに広がっていてメッキの内部からの腐食はスチールウールで磨いても処置なしです。

スタンドに付くスプリング。

キットには付属していないので細い針金でダミーを作りました。

意外と目立つスプリングなので必須の工作かと思います。

グリップの付け根にはディマースイッチ、ウィンカースイッチ、左側にホーンボタンが有ります。

やや大き過ぎると思われるウィンカーレンズ、水平に置くスペースはぎりぎりです。

少しだけ垣間見えるサススプリングとサスアーム、たかがこれだけの効果でしか無いのですが、これだけでもおもちゃ色は払拭出来たのではないかと・・・自己満足。

レッグシールドに付いたよく見掛ける汚れ。

シートを跨がずに足を前から回して乗り込もうとして引っ掛けて残る擦り傷。

自分が座る位置だけが擦れてテカリが出たシート。

最後にもう一度エナメル塗料の肌の色を薄く溶剤で伸ばし全体をウォッシング。

キラッと光る部分が鈍い光になる様に入念に汚しを掛けて完成です。

全体に艶を消して、ライトの光を当ててもこの程度の物になりました。

いつもはこれ程の汚しは掛けた事が無いのですが、意外と面白くまた難しい表現だなぁと感じ、良い勉強をさせてもらいました。

最後に当時物の本物のC100のメインキーとのツーショット。