�@1991�`2�N�APROTAR���L�b�g�����߂đg�L�O���ׂ���i�ł��B

�@���S�ȑf�g�ŁA�h���͊ʃX�v���[�A�f�g�ł�������J�����ĉ��Ƃ��`�ɂ͂��܂����B

�@���̌�ABMW �����V���|���g�삵�܂��������܊��̗l�Ȃ��̂𖡂킢�A�Ȍ�v���^�[���i�Ƃ͕t�������͓r�₦�ė��܂����B

�@PROTAR�@�Ƃ̏o��͖͌^�X�ł͖����{���ł�����܂���ł����A�������ނ낵�Ă���ߏ��ɗL��o�C�N�V���b�v�Ńo�C�N�G�������Ă��ĉ��C�Ȃ��ڂɂƂ܂����̂��ŏ��̏o��ł����B

�@���̍��A�O���[�̃n�C�e�b�N�V���[�Y�����n�߂Ă���60�N��̃o�C�N�͌^�ɂ̂߂荞��ł����Ƃ���ł����B

�@����Ȏ��Ɉ�ԓ���Ă���HONDA�̃��[�T�[�L�b�g���������̂ł�����A�����ɖ͌^���ɒ��s�����Ă����l�ɗ��݂܂������ꂪ�ǂ�ȃL�b�g���Ȃ�đS�R�C�ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��B

�@

�@��ꐢ��̃^�~����1/12�o�C�N�V���[�Y����n�܂�A�O���[�̃��^���L�b�g�������Â���䐔���d�˗L����x�̓o�C�N�L�b�g�Ɋ���Ă������ȁH�ƌ��������x�̃��x���ł�������A���l���Ă݂�Ɛ������d�Ȓ��킾�����̂����m��܂���B

�@���z�I�ɂ������Ńn�C�e�b�N�L�b�g�Ɠ����ŁA���̗������Ȃ�����]�T�͂ƂĂ������A�܂��A����Ă͌������̂̉�������ۂ��Ⴂ�i�n�C�e�b�N�L�b�g�����l�j�����ρA�������������ǂ������Ƃ������������Z�p�����������ňȌゾ��ƃo�C�N�͌^���痣��čs���Ă��܂��܂����B

�@���̌㉽�N���̒����ԃo�C�N�͌^�ɂ̓u�����N���L��A��������J�[���f���Ɉڍs���Ă��܂������A���鎞�F�l���璸����1/12

HONDA CB50

�L�b�g���n�C�e�b�N�L�b�g�Ŋo�����X�|�[�N������������甼���ʼn��p���č��ւ��A��肭�s�������ł���Č�����ȁ[�ƐV���ɏK�������Z�p�Ɋ�сA�����Ă����o�C�N�͌^�ɑ����M�ɍĂщ��t���܂����B

�@PROTAR

�̏k��1/9

�͌��Ă��Ē��x�ǂ��傫���ŁA���C���i�b�v�����Ȃ�̐����L��i���̖w�ǂ͒m���s���̂��ߒm��Ȃ��j�A�������̓X�g�b�N���ėL��̂ŕK�������`�ɂ������Ɠ�������l���Ă��āA���̂��߂ɏ����ȃL�b�g�ŗ��K���d�˂ė��܂������A������PROTAR

�� PROTAR �łȂ���Η��K�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl����l�ɂȂ��āA����P�O���N�U��ɓ����X�g�b�N���Ă��������� RC 166

�̃L�b�g�Ŗ{���̈Ӗ��ł̍ĊJ�����悤�Ǝv���܂��B

�@���܂ł̗��K�� PROTAR

�ɉʂ����Č��ʂ��L��̂��͖��m�ŁA�Ō�܂ł��ǂ蒅���邩�ǂ�����������܂���B

�@�r���ŃM�u�A�b�v����l�Ȗ��l�Ȏp���N�����ɂȂ邩���m��܂��A�e�Ɋp���K�̑����Ƃ��Ď�肩���낤�ƌ��߂܂����B

�ł́A�{�`�{�`�������������������Č��܂��傤�B

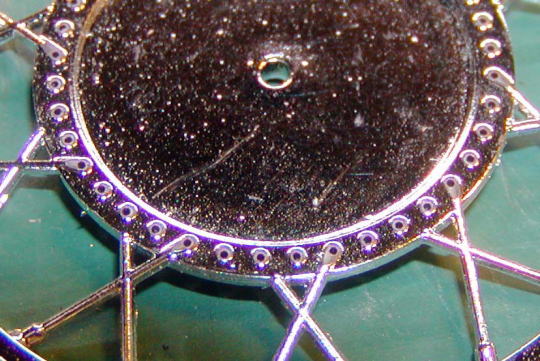

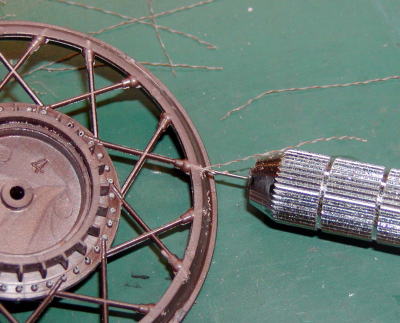

���܊��𖡂���������̈�ɂ��̃z�C�[�����������܂��B

�@�����̓X�|�[�N�̒���ւ��͖ܘ_�A�L�b�g�ɏC�����������肷�邱�Ƃ̈���o����Z�ʂ͎������킹�Ă��܂���ł����̂ŁA�{���ɑf���ɁA�������Â炢��������K���ɂȂ��ēǂ݂Ȃ��烁�b�L���i�����̂܂܂̏�Ԃō���Ă��܂����B

�@���A���߂Č��Ă������̊��o���v���o����APROTAR

����A�t�^�[�p�[�c�Ƃ��ďo�Ă��鍂���ȃA���~�҂����̂g�^�����Ɍ����������Ȃ�C�������������ǂ�������܂��B

�@�������A�����͌����Ă����������͂�͂芵�ꂪ�K�v�ł�����A���̎��ɂƂ��Ă���`���̗̈�ɂ͕ς��͂Ȃ��A�������L�b�g��荂���Ƃ����Ă͍��ł��肪�o�Ȃ��̂ɂ��ς��L��܂���B

�@�]���āA���x���W�ƌ����ϓ_���獡�������ւ���Ƃ͍��܂ł̕��@�ōs�����Ǝv���܂��B

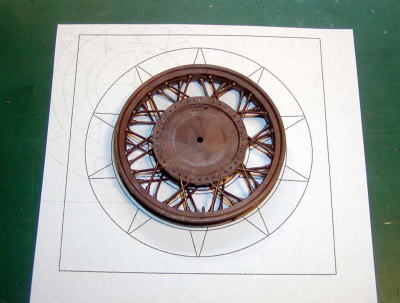

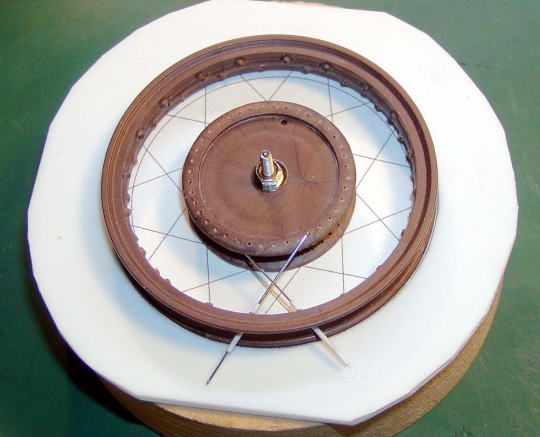

�����z�C�[�����\�̃��[���h�ł��B

�@���܂ł̍��Y�L�b�g�̃��[���h�����ׂĂ�������l�ɁAPROTAR �� Heller

���l�A�_�������[���h�Ɛ��m���Ɍ�����_�͑啝�Ɏ���|���Ȃ���Ȃ�Ȃ������o�債�Ȃ���Ȃ�܂���B

�X�|�[�N����ւ��̂��߂̉������ł��B

�@�n�u�\���̃X�|�[�N�����̃��[���h��������������ɍ��A���S���o���₷�����ăN���t�g�J�b�^�[�̐n���j�̐�[�Ń}�[�L���O�����܂��B

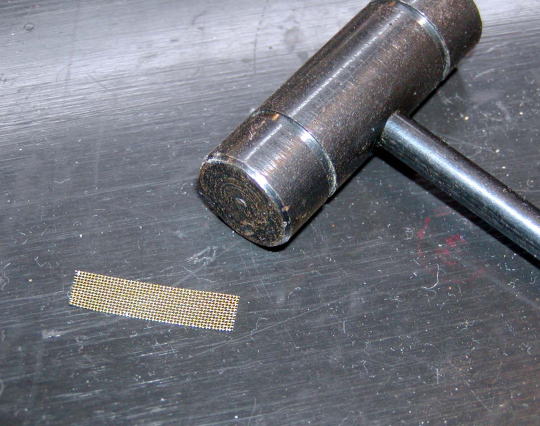

�@����~����ɑ�����0.4�o�̃s���o�C�X�Ő����Ɍ����J���܂��A�S�O�{�̃X�|�[�N���ƂP�����ɓ������H�̌����J���邽�߂ɗ���Ȃ������J����̂͐_�o���g���܂������ꂾ�����Y��ɑ������������ł��B

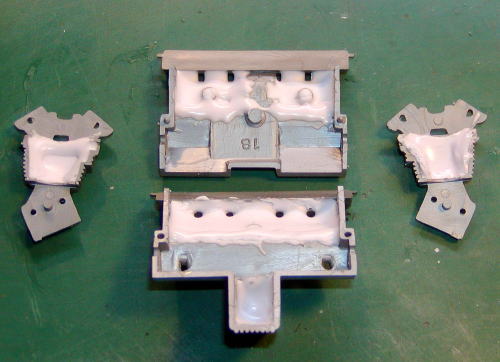

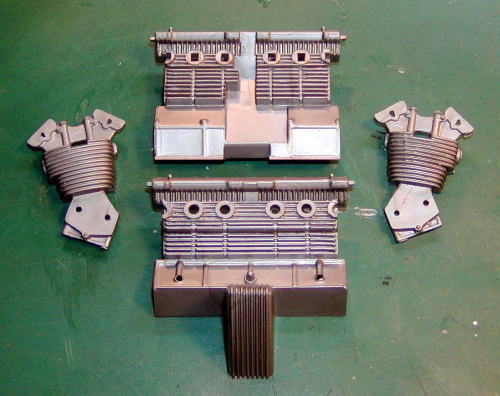

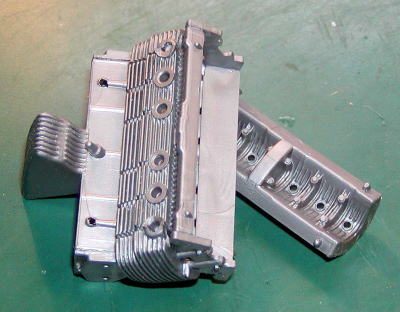

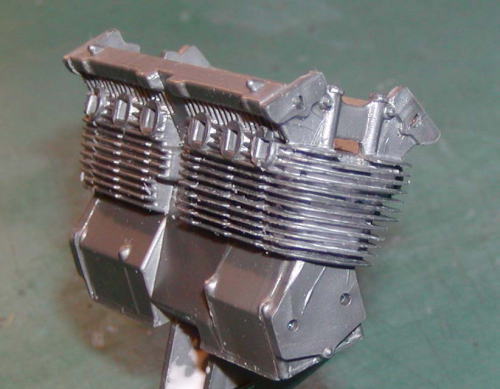

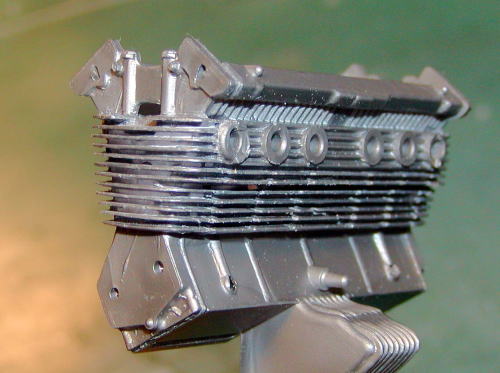

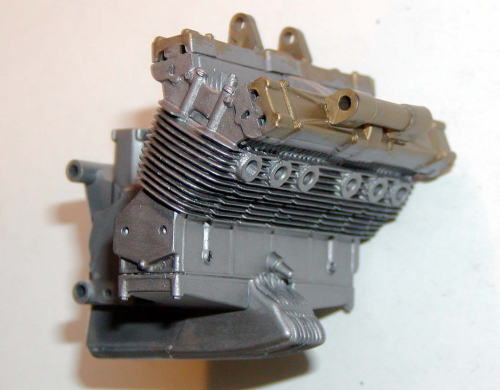

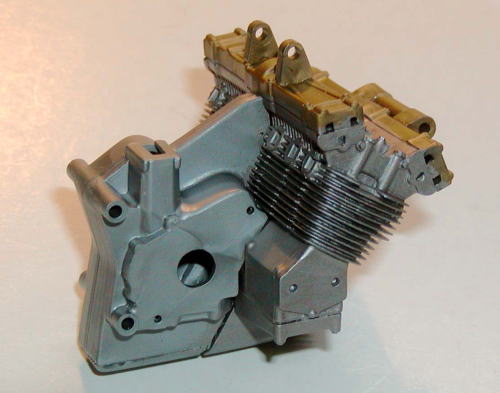

�@����͂U�C���G���W���̕��i�ł��B

�@1/9 �Ƃ��Ă͕��i�̓����͕��ʂ̃��x���Ǝv���܂����A���Ԃ̕��M���ʂ�_�����G���W���t�B���̒���̐[�����S���\������Ă��܂���B

�@�����ŗ�ɂ���Ē��荞�ޖ�ł����A���x��

1/12

�ƈ���ē������啝�ɑ���Ȃ��Ȃ�\�����L��̂ŗ����ɃA���e�R�p�e��t���ė��ł������āA��肷���Ĕ����Ă��܂��Ă����v�̗l�ɂ��Ă���l�q�����Ȃ����邱�Ƃɂ��܂����B

�@����ɂ��Ă�����ȂɃ��[���h���_�����Ƃ͍ŏ��ɍ�������ɂ͋C���t���܂���ł����B

���̃��[���h�̃t�B���͒��肪���݂��s�ψꂾ������A�������˂��Ă����肵�Ă���̂ō��Ȃ���^�������ɒ����܂��B

�@�U�b�Ɩ�E����������Č��܂������T�C�h�͂����Ƀp�e���肵�������ɓ˓��A�w�ǃv���n�͖����Ȃ��Ă��܂��A�h�����ė��[�̐ڒ������Ŏp����ۂ��Ă��܂��i�����p�e�������Ă���̂���������ł��傤���j�B

�@�O�����X���X���ňꕔ�ђʂ��Ă��܂����A������͌ォ�炢����ł����ł����o����̂ň��S���č�荞�݂��o���܂��B

�@�\�߃p�e���肵�Ă��Ȃ�������Ǝv���ƃ]�b�Ƃ��܂��ˁB

�@�����Ƃ��Ă͋ؒ���̗v�̂ł�����؈�،��߂Ă����̂ł͂Ȃ��A�L����x�S�̂����Ȃ���t�B���̌��݁A�Ԋu�A�[�����ψ�ɂȂ�悤�ɒ������Ȃ���@��i�߂܂��B

�@�u���ɒ���̂ł͂Ȃ�

�u �R �v�@�̎��Œ��邱�Ƃ��̐S�ŁA���ꂾ���ł������\��t���Ă��܂����B

�@�w�b�h�A�V�����_�[�A�I�C���p���ȂNJT�ˌ@��N�������I���܂����A���X�n�������ăt�B���̒[�����t���Ă��܂����u�Ԑڒ��܂�ܗk�}�̐�ɏ��ʕt�����̕����ɓ_���肵�ďC������ΊȒP�ɒ���܂��B

�@�n�̂܂܂��Ɨl�q��������Â炢�̂ʼn��n�̓h�������܂����A�t���b�g�V���o�[�Ƀu���b�N�A�u���E���ȂǏ��������ăg�[���𗎂Ƃ��Ă���܂��B

�@�C���[�W�Ƃ��Ă͑S�����̂Ȃ������Â߂̃V���o�[�Ȃ�ł����B

�@�J���J�o�[��~�b�V�����W�̍H��͂��ꂩ��ł��B�@�@

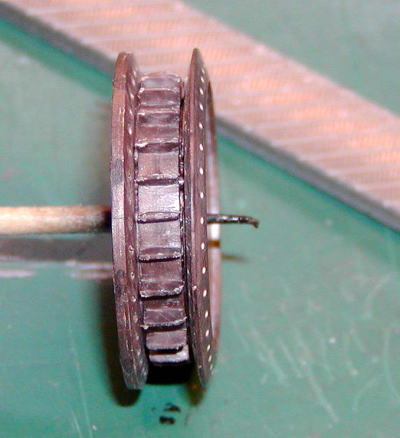

PROTAR�͍��܂ō���Ă����z�C�[���̃��[���h�ƈႤ�������X�Ȃ��甭�����Ă��܂��܂����B

�@�ǂ����������ƌ����ƁA���܂ł̃z�C�[���͍��̃A�I�V�}�̃z�C�[���̗l�ɍ��E���킹�ʂɃp�[�e�B���O���C�����L��A���킹�ʂɃj�b�v�����̐[���̍a�邾���ł����B

�@���č���̕��́A�p�[�e�B���O���C���͍��킹�ʂɂ͖����A1�o�����ꂽ���ɗL��܂��B

�@����ł͍��܂Œʂ蒤�荞�ނ킯�ɂ͍s���Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�����ŃT�C�g�������N���Ē����Ă���KIM's

House Garage �̌y�������AMoto Modeling

�̎ēc����̐�����@���Q�l�ɂ����Ē����A�n�u�ƃ�����藣���Ă���X�|�[�N��ւ�����@�ɏ��߂Ē��킵�悤�Ƃ��Ă��܂��B

�@PROTAR

�L�b�g�͖w�ǂ����̗l�ɂȂ��Ă���l�ŁA�ɂ̑��̃L�b�g��������蓯�l�̃��[���h�ɂȂ��Ă��܂����B

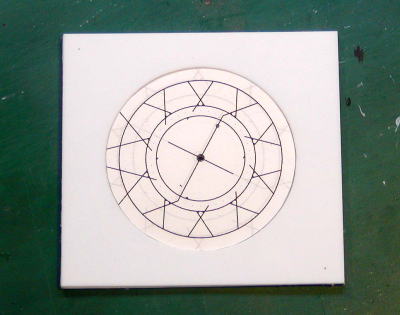

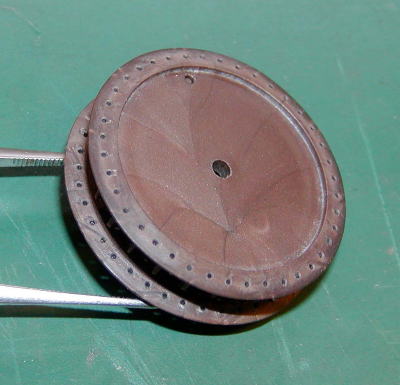

����͗��K�̈Ӗ��ł��낢�뎎���Ă݂悤�Ǝv���A�ӂ������ăz�C�[����\�荇�킹�Ă���n�u�ƃ��������܂������̑O�ɁA�\�荇�킹�Ă��܂��ƌ����ɂ����Ȃ�X�|�[�N�̉�������0.4�o�Ő[�����荞�݂܂��B

�@�S�Ē��荞�݂��I���A���E��ڒ����܂��������������̓ʌ`��Ƀp�[�e�B���O���C�����L�邽�߂ɔ��ۂɂȂ��Ă��܂���B

�@�܂��A�j�b�v�������̖c��݂��ɒ[�ɑ傫���A������C�����Ȃ���Ȃ�܂��B

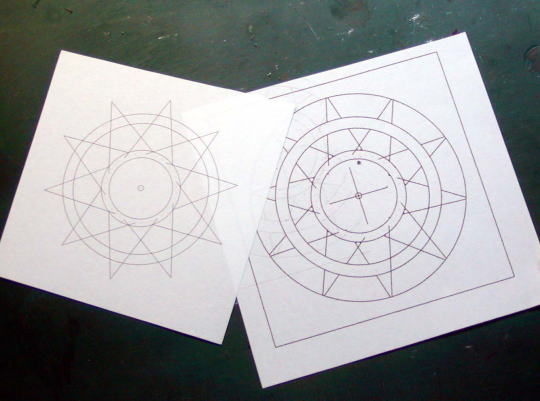

���[���h��藣���A�n�u�ƃ�����ʁX�ȕ��i�Ƃ��Đ��`���Ă��璣��ւ���ƂȂ�ƁA���̃p�^�[�����ǂ�����čČ����邩���s���ɂȂ�A���}���Ē�K�����K�v���o�Ă��܂����B

�@�R���p�X�╪�x����g������L��܂����A�p�\�R���ō��Ȃ����͂Ȃ��Ǝv���܂������c�O�Ȃ���䂪�p�\�R���ɂ̓\�t�g���C���X�g�[������Ă��܂���B

�@�����ō��܂Ŏg�������̂Ȃ��t���[��CAD�\�t�g������_�E�����[�h���Ďg���₷���Ǝv���镨���g���A�L�b�g�̎������m�M�X�ő�����͂��Ă���Ƃ̎v���ŏ����Ă݂܂����B

�@20

���N�O�ACAD/CAM

�������������삵���o�����L��܂����A����Ȃ��̍��ł͉��̖��ɂ��������A�S���̏��S�҂ƕς��܂��A�o�b�̌v�Z���x�ɂ͓V�ƒn�̍����L��A����ȊȒP�Ȑ}�`�ł������͑����Ȏ��Ԃ��|���������̂ł������ł̓A�b�Ƃ����Ԃɏo���Ă��܂��̂ɂ̓r�b�N���������܂����B

�@����Ȃ���ȂŁA�n�u�a���O��ňႤ���߁A���ꂼ��̃p�^�[��������ăv�����g�A�E�g���܂����B

�@�P�o���̃v���Q�����d�˓\��ō���Ă��܂��B

�@�P���̓x�[�X�A�P���͓��S�~�Ńz�C�[���̊O�a�ł��蔲���܂����A��������������X�b�|���͂܂胊�����S�̃Y�����~�߂��܂��B

�@�X�Ɋp�x���Œ肷��H������Ē��S�ɂ͂Q�o�̃{���g�i�b�g���g���܂��B

�@�p�^�[���̓t���b�ƒu�������B

�@���̎���o������悢��X�|�[�N�̐ؒf�ł��I�I�h�L�h�L�E�E�E�B

�o�C�N���f��������āA����ȂɌo����ς�ł͂Ȃ���ł����A�X�|�[�N��ւ��鎞�͎�����g�������������܂ł��Ă��܂���ł����B

�@����̓����̑��`�Ɉ˂邽�߂ł����A����������̂悤�ɐ藣���������̗����͖{���Ɠ������`�����Ă��āA�O�ɏq�ׂ����R���L��A�܂�PROTAR

�̑��̃L�b�g����R���\��Ȃ̂ł��̍ۈ�����������o����K�v����������悤�Ǝv���܂��B

�@�藣���������ƃn�u�͂��ꂼ�ꐮ�`���h�����Ă���g�ݕt���ɂȂ�܂��B

�@�����ɂ̓j�b�v�������̖c��݂��L��܂����A�ǂ��ɂ��傫�߂���̂ŁA�N���t�g�J�b�^�[�̉����n�ň�����������Ă��܂��A0.4�o�h�����œ������J���Ă���Ƃ����0.6�A0.8�Ə��X�Ɍ������܂����B

�@�����S�O�J���̖c��݂͑傫���ɂ�����o�Ȃ��l�ɒO�O�ɍ��A���������̓ʌ^�̑��`�Ƃ̂Ȃ���ɔz�����Ȃ���i�݂܂��B�i������荶�����������ς݁j

�@�ꌩ���C�Ȃ��������Ă��܂��悤�ȑ��^�ł����A���͂��̕����̑��^���L�b�`���c�����ɍS��������Ă��āAPROTAR

�ł��c���Ă݂悤�Ƃ��Ă��܂����Ȃ��Ȃ��ʓ|�Ŗڂ������Ƃł��B

�@�Y��Ɋ��������C���[�W�������x���ɂȂ��Ă��܂����A�ʂ����Ă��ꂪ�������̂ł��傤���E�E�E�B

�@���炩����0.8�o�̌����J���Ă���܂����A�P�ɃL�b�g�̃��[���h�̉������ł����Ď��ۂɒ���X�|�[�N�̉������Ƃ͊p�x�ɃY���������܂��B

�@���̂��ߋ������̃X�|�[�N������肷��\�����l���āA�����ɊJ�������̌a��ς����~����̌��ɂȂ�l�Ƀh�����̕ς��Ƀ����[�^�[�Ŏg���_�C�������h���X�����g���čH�����Ă��܂��B

�@�������Ă������������̊p�x�ɏ�������]�T���o���A�X�|�[�N���p�Ȃ��邱�Ƃ�������鎖�ł��傤�E�E�E�����B

�@����T�ˏo�����i�Y�킶�ᖳ�����ǁj�̂ŁA���x�ۂ��ؐ��̔j�ނ��L�����̂ł��̏�ɒu���Ďg���������������s�����l�����肵�Ă��܂��B

�@�j�b�v���͂����̂悤�ɋ����͎g�킸�A���݂����|�p�Ɏg���Ă���O�a0.8�o�̔핞�������h���Ďg�����ɂ��܂����B

�@���ƂȂ��ł�����肭���������ȋC�����Ă��܂������E�E�E�B

�@�����̐��`���I���܂����̂Ńh�����𐮌`���Ă���h���ɓ���܂��B

�@�z�C�[���̓h�����n�߂܂����A�@�g���h���̓N���I�X�̃u���b�N�A�ԁA���߉t�͕K���N���I�X�E���x�����O�V���i�[���g���܂��B

�@�@

�@������ɓh�炸�����������h�����d�˂�l�ɐ����čs���A���`�����Ƃ��̕\�ʂ̍r�ꂽ�����B��Ă��܂��܂œh���܂��A������u���h��v�ƌ����킯�ł��ˁB

�@�uPROTAR

�̃^�C�����o�N�ω��Ńz�C�[����n�����v�Ɨǂ������܂����h���疌�ł����h���Ӗ��ŗ��������l�Ȉ����œh�����܂��B

���x�����O�V���i�[���g����́A���x�ǂ��Z�x�̓h���őS�̂𐁂��グ�����A�����ɏ������Ԃ��|���邽�߂ɗM���ɂȂ炸�S�̂��������炩����ۂ����܂ܐ����オ�邩��ŁA���ʂ̔��߉t���ƂȂ��Ȃ������͍s���܂���B

�@���̏�Ԃ܂ŗ���Ɗ�����ɖ����ĉ����o���K�v�������Ȃ�킯�ł��B

�@�������̌�Ƀ��^���J���[��SM06�N���[���V���o�[�𐁂��ƁA�������[���łȂ���ᰂ��������邨���ꂪ�L��̂ŁA�������Ԃ͂P�T�Ԃƌ��킸�P�O���Ԃ��炢�͕����Ēu������������ł��傤�B

�@���̃z�C�[���h���͍��܂ʼn��o�����܂����̂ʼn��p���Ă݂܂����B

�@�h���ɍۂ��ăX�^���h����ɗ�̉��|�p�핞���ŗւ��������A�z�C�[���ɃN�����Ɗ����Ē[���R���R�����Ɗ����āE�E�E�ēc����̕��@���g�킹�Ē����܂����B

�@�\����啝�ɒx��āA����ł������X�������o�����̂Ńu���[�L�h�����̍H������܂����B

�@�X�|�[�N�̊|���镔���͎P�̂悤�Ɏ߂ɍ��܂��B

�@���ʐ^�̉E����������A���̓��[���h�̂܂܂̏�Ԃł��B

�@���̕����̓X�|�[�N���h�������烊���Ɍ������p�x�ŁA���̊p�x��t���Ȃ��ƃX�|�[�N�̍������ݕ����ɕs�K�v�A�s���R�ȕ������o���Ă��܂��܂��B

�@�k�ڂ̑召�Ɋւ�炸�A��ɂ��̍H������܂����A����̗l�ɕ��i���Ɨ����Ă���ƂƂĂ��H�삵�₷���Y��ɖʂ̏������o����̂͂�͂�H��@�̈Ⴂ����œ�����O�̘b�ł��ˁB

�@�X�|�[�N���|���錊��0.4�~���̌����ŏ��ɊJ���Ă���܂���������0.5�o�Ɋg�債�܂��A�X��1�~���̃h�������w�Ŏ����N���N�����ƌy���č��J��𗠕\���ʂɂ��Ă����܂��B

�@�h���̏�镪�ƍH���0.4�o�X�e���o�l��������Ղ��A�܂��[�ʂ��Y��ɂ��邽�߂ł��B

�@����Ńh�������h���o���܂��B�@�@�@�i�����I�Ɍ�ւ̂ݍH�삵�Ă��܂��B�j

�@�ǂ���珇���ɐi�߂����Ȃ̂Ńt�����g�̃����A�u���[�L�h���������`���܂��B

�@�g���Ă��铹��͎g���Â��̃N���t�g�J�b�^�[�̐n�����������A�傫�Ȃq�A�����Ȃq�A130�����炢�̊p���܂߂Ĕ����Ɍ`��ς��Đn�𗧂Ă������g���Ă��܂��B

�@���ʂ̐^�������Ȑn�悾�Ɖ��܂������������Ȃ�������A�G���ė~�����Ȃ������ɐG��Ԉ���ė]�v�ȕ���������Ă��܂��댯�����L��̂ŁA����Ȏ��ɂ͂����̐n����`��ɍ��킹�u�ŃA�����W���Ďg���܂��B

�قڂ����{�ŗp������܂����B

�@ �h���������܂ł̊ԂɃu���[�L�p�l���̍H������悤�Ƃ��Ă��܂��B

�@���ۂ̃p�l����^�����猩��ƃG�A�X�N�[�v�̍L���蕔���̓p�l���̊O���Ɠ������C����ɗL���āA���̗l�Ɍ��������������鎖�͖����悤�ł��B

�@�܂��A�����ɖԂ������Ă���ٕ�������Ȃ��l�ɂȂ��Ă��܂����A���^�̔����̊W�ł��̗l�ȃ��[���h�ɂȂ����̂ł��傤�B

�@���̕����������̕��i���班���M���Ă݂悤�Ǝv���܂�����肭�o����̂ł��傤���E�E�E�B

��p���ɗL��X���b�g�͐藎�Ƃ��A��������𐮂��Ă���0.3�o�A0.2�o�v���Őϑw���ĊO���̂q�ɍ��킹�č��܂����B

�@�E�͂��̍H��ׂ̈ɐ���n���Y�Ŕ����Ă����U�O�Ԃ̐^�J���b�V�������������ĉ��ɍ��킹�Ă݂܂����B

�@���Ԃł̓��b�V�������͕ʕ��i�Ƃ��ăp�l���Ƀr�X�~�߂���Ă���l�Ɍ����܂����ڂ����͕�����܂���B

�@��̂̃C���[�W�͂��̗l�ȕ��ŁA���������p�l���𔖂����Ă݂悤���Ǝv���܂��B

���������Ă�����Ɍ�ւ��h���\�ɂȂ����̂ŁA�����ɂ̓N���[���V���o�[�𐁂��A�h�����ɂ̓V���o�[�G�Ƀu���b�N�A�ƃt���b�g�x�[�X�����ʍ������F�𐁂������Ă��烁�^���V���o�[�Ńh���C�u���V�����Ă݂܂����B

�@�g�����ł͖����ł����L�b�g�̕��i���g���čő���ɕ��͋C���Č��o������ǂ��̂ł����B

�@�h�����̐F��͂܂����߂Ă��܂���̂ŁA�b��F�ƌ������ƂŁB

�@���i�̓h���ɖړr���t�����̂łW�O�{�̃X�|�[�N�ƃj�b�v�������܂��傤�B

�h�����h���ɂ͕M�h��i�u���V�ł��j�Ŗ����ĉ����o�������̃��^���J���[�E�A���~���g���܂����B

�@�V���o�[�̒蒅��ǂ����邽�߂Ƀu���b�N�h�������āA���̏ォ��V���o�[��h��A�Ō�Ƀ��^���J���[�E�A���~��h��Ύv��������͂����Ė��������o���A�E�G�X���^�����ɂȂ��Ă����̕����łЂ����炱����ƃA���~���������ɂȂ�܂��A�܂��A���n���o�Ă��܂��Ă��h���C�u���V���|����l�ɂ��čēx�������J�o���[���o���܂��B

�X�|�[�N��O�Ƀj�b�v���������ɍ������݃��^���J���[�E�S�[���h��h��܂��B

�@���̎��_�ł̓j�b�v���͌Œ肹���ɒu���A�X�|�[�N��ʂ��ƃj�b�v�����X�|�[�N�̓��ˊp�x�ɏ������܂��̂ŁA���ꂩ�璷�������Đڒ����܂��B

�@�����͋��������o�Ă���������H

�@�u���[�L�p�l���͏���������ς����V���o�[���g������ł��B

�X�|�[�N�̑g�ݕt���̒i�Ɏ����āA�����ɉ~����̌����J���Ă����̂��p�x������Ȃ������l�ŁA�X�|�[�N�̃��C�����|�Ȃ�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@�r�b�g�̌`���ʐ^�̗l�Ȋۂ����̂ɑւ��ĕ\�ʃM���M���̏��܂ō���Č����Ƃ���A���x�͐\�����Ȃ����ʂ�ꂽ�Ƃ���܂ł͂悩�����B

�@���q�ɏ���ăo�C�X�ɂ��킦�Ă�����Ƃ���Q�J���ڂŗ͂���ꂷ���ă������ђʂ��|�b�J���Ƒ�����J���Ă��܂��܂����B

�@����ς�w�ŃN���N���ׂ��ł�������̍Ղ�B

�@�����Ȃ�����@���Ƀ��J�o���[���邩���挈���B

�E�E�E��ŁA�ǂ��������ƌ����ƁA�J���Ă��܂������̌a�ɍ����悤��2�o�v���ۖ_�����A��[���ۂ����ĉ�������ōǂ��A�V�K�Ɍ����J�������Ă���Ă݂܂����B

�@�F�������Ȃ������ɑ��Ă͓��l�Ȏ菇�Ń^�b�`�A�b�v����Ζڗ����Ȃ��Ȃ肻���ł��B

�@����Ȏ�������̂͏��߂ĂŁA���J�o���[���@��������������ł����A������ĉ������̖ʂʼn��p�o�������ȁE�E�E�o���Ēu���܂��傤�B

�@����Ȏ��s�͍��x�̐���ɂ͕t�����̗l�ŁA�l���Ă����̒ʂ�ɂ͍s���Ȃ������Ƌ��P�߂������̂�����������A�����������Ԃɗ]�T�������Ƃ��ɐ�ɐi�߂悤�Ƃ��Ė͌^��M�낤�Ƃ���̂��ԈႢ�⎸�s�̌����Ȃ̂��B

�@���K�̈Ӗ��Ń����u���[�L�p�l���̃��b�V����������Ă݂܂����B

�@���b�V���镔���̃��[���h�͋ɂ߂Ĕ��������Ȃ̂œ�����0.2�o�̃v�����d�˂Đڒ����A�⋭�����Ă���^�J���b�V���Ƃ��̏�ɓ\��0.2�o�A���~���̌����̍�荞�݂����܂����B

�@�ł������͑g�ݕt����ƃ}�t���[�̉A�ɉB��Ă��܂��w�nj����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��A�ł��ǂ���ł����K������B

�@�t�����g�̓_�u���p�l���Ȃ̂ŁA������͖ڗ����܂�����C�����č��Ȃ��ƁB

�@�^�J���b�V���͌`�ɐ�O�ɁA�݂��Ɍ������Ă��鎅�̌������������܂��邽�߂Ɍy�[���@���ׂ��Ă����ƒ[���|���|���E�����Č`�������̂�h���܂��B